Finalmente anche in Italia esiste un riferimento normativo per l’autorizzazione dei cosiddetti servizi ferroviari leggeri o, come sono noti ai più, tram-treno. La nuova norma ANSFISA sui tram-treno, adottata con Decreto dirigenziale MIT/ANSFISA n. 214 del 25 settembre 2025, fissa il quadro nazionale per autorizzare e mettere in esercizio i veicoli tram-treno e per farli circolare in sicurezza sia su rete tranviaria sia su infrastruttura ferroviaria.

In particolare, la nuova Norma definisce:

- i requisiti tecnici dei veicoli e delle infrastrutture ferroviarie su cui circolano;

- le procedure autorizzative per i veicoli;

- i titoli di esercizio richiesti agli operatori;

- le regole operative per l’esercizio dei tram-treno.

In incipit, la norma chiarisce che il tram-treno è un veicolo leggero capace di muoversi sia su infrastrutture per il trasporto leggero (tranvie, anche in sede promiscua) sia su infrastrutture ferroviarie, integrando quindi due mondi prima separati.

Le questioni progettuali del Tram-treno

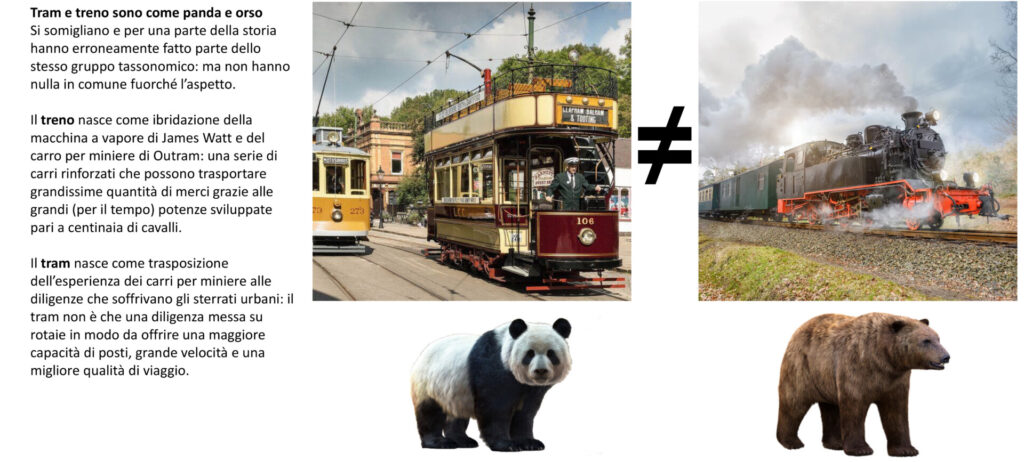

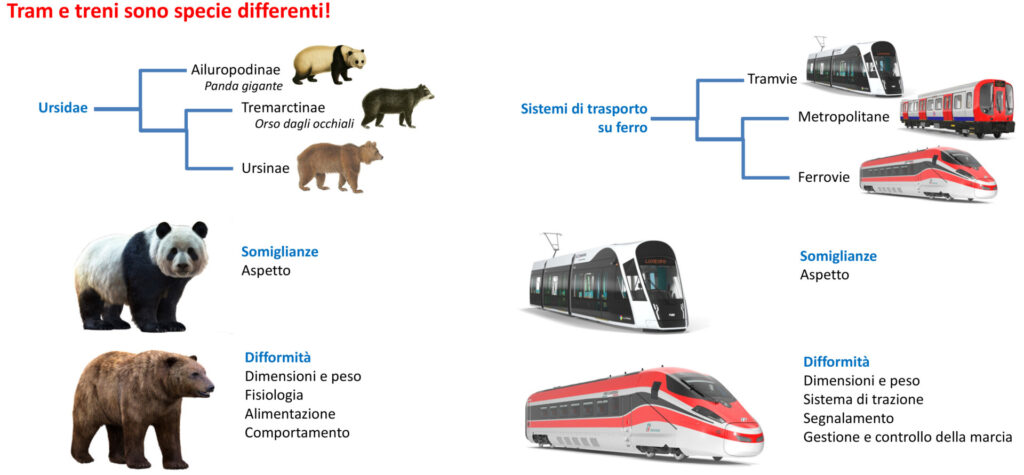

Come dicevamo in questo approfondimento, tram e treno si somigliano ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: parliamo di due animali completamente diversi, con caratteristiche peculiari e bisogni nettamente differenti.

Sistemi tanto diversi, quali questioni di convivenza pongono?

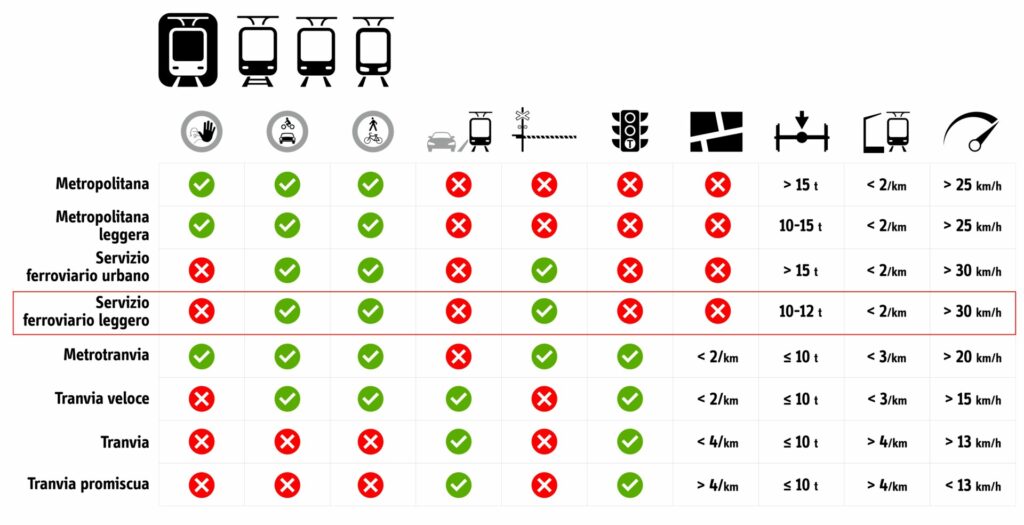

Intanto, tra i due opposti e i due rispettivi regimi di marcia – a vista per il tram, regolato da segnali con ripetizione a bordo per il treno – nelle aree urbane abbiamo una serie di sfumature applicative che vanno dal tram in marcia promiscua con il traffico alla metropolitana propriamente detta.

La precedente proposta normativa redatta da tavolo tecnico MIT sul tram-treno del 2012, prevedeva la classificazione di tre possibili casi operativi:

- Treni e tram in compresenza sulla stessa infrastruttura;

- Treni e tram in esercizio condiviso per fasce orarie, senza compresenza;

- Trasformazione di una sede ferroviaria in solo esercizio tramviario.

Secondo questa ripartizione, che è bene tenere a mente anche se non ripresa dalla Norma Ansfisa (perché punta a evitare un irrigidimento preventivo delle possibili applicazioni progettuali) il vero tram-treno è solo il caso 1 nel quale c’è effettiva intersezione tra i due sistemi. Il caso 3 tratta invece la conversione di un ramo ferroviario periferico in tramvia con distacco definitivo dal resto della rete ferroviaria.

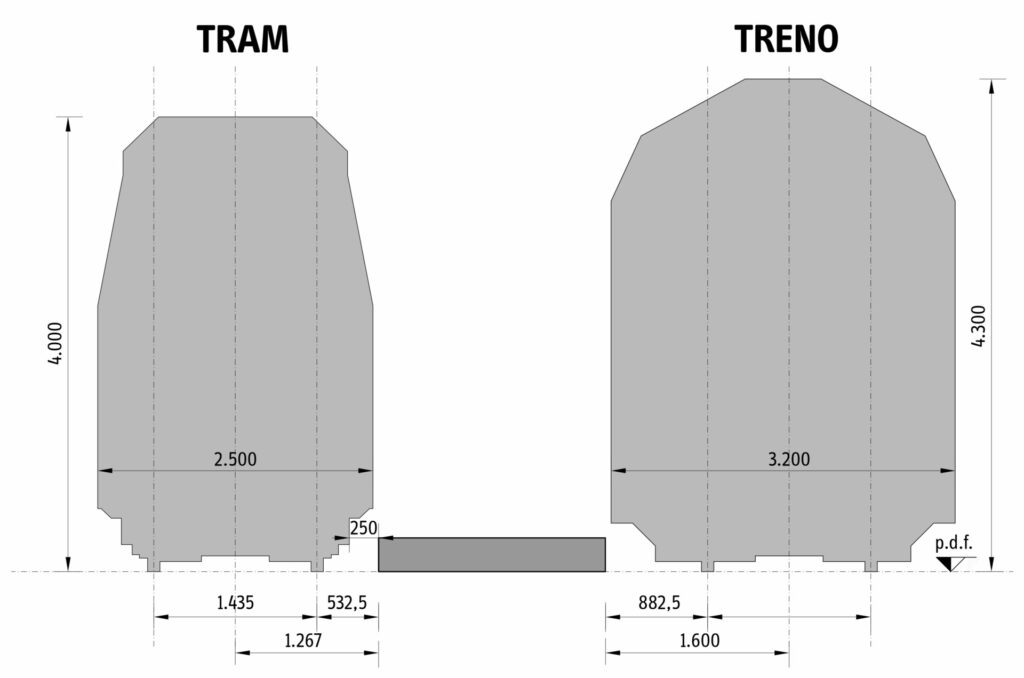

Il primo tema progettuale è posto dalla differente sagoma.

Scendendo più in dettaglio troviamo:

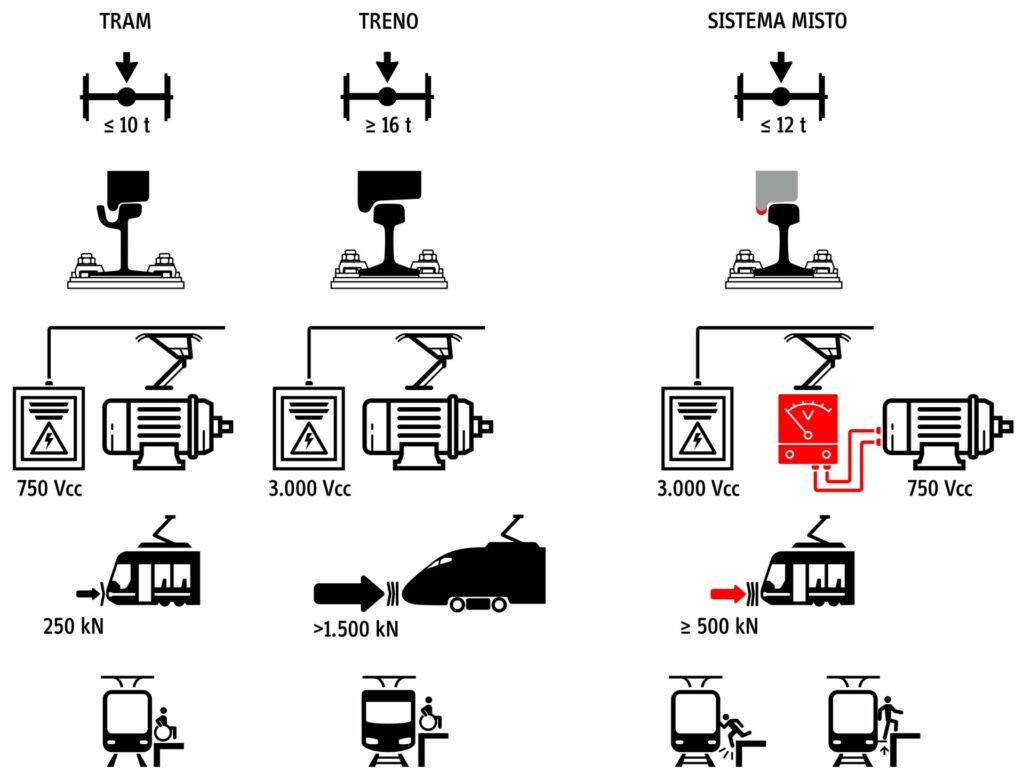

- un differente peso assiale (per questo parliamo, correttamente, di veicoli ferroviari leggeri anziché tram-treno)

- la standardizzazione rotaia a gola per il tram (ma solo perché abbiamo rinunciato alle tramvie suburbane ed extraurbane) rispetto alla rotaia a fungo, ferroviaria, che ha portato a bordini differenti per i cerchioni di tram e treno;

- una alimentazione differente ma, per il caso italiano, sempre in corrente continua (escludendo l’immissione dei servizi ferroviari leggeri su linee AV/AC alimentate in corrente alternata);

- una resistenza agli urti nettamente differente tra i due veicoli;

- una progettazione dell’architettura interna del veicolo conformata su banchine di attesa con distanza e altezza dal piano del ferro differenti.

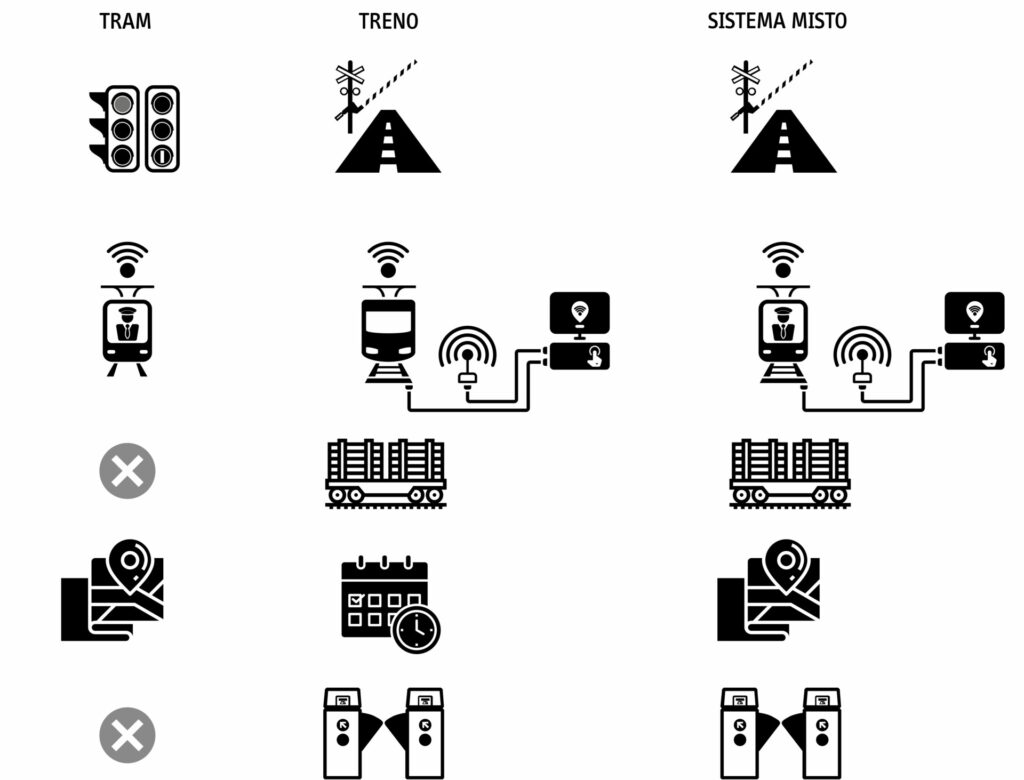

Ma i due sistemi differiscono non solo con il veicolo anche negli elementi di terra:

- Nel controllo e protezione degli attraversamenti stradali: semaforo per il tram, passaggio a livello protetto da barriere per il treno;

- Nel sistema di controllo della marcia (segnalamento e supervisione da remoto): codice della strada e sistemi di rivelazione tipo AVM per il tram, segnali a radiocontrollo/GSM e boe per il treno;

- Nella possibilità di avere promiscuità con i veicoli per il trasporto merci;

- Nei sistemi di informazione all’utenza;

- Nella protezione o meno degli accessi alle stazioni/fermate.

L’idea chiave: due “regimi” operativi

Per semplificare, la norma introduce due modalità d’impiego:

- Regime tranviario quando il veicolo circola su rete tranviaria (logiche e regole tipiche del tram urbano).

- Regime ferroviario quando lo stesso veicolo entra su una linea ferroviaria (si applicano regole e protezioni ferroviarie).

Questa impostazione rende possibile l’esercizio misto mantenendo livelli di sicurezza coerenti con gli obiettivi comuni di sicurezza europei ovvero il quadro regolatorio proprio dell’infrastruttura ferroviaria sulla quale si va a inserire il nuovo servizio misto.

Chi fa cosa

- ANSFISA: definisce le norme nazionali, le procedure per l’autorizzazione dei veicoli tram-treno e le disposizioni per l’esercizio misto; rilascia i titoli di propria competenza.

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: adotta formalmente la norma con il Decreto 214/2025.

- Gestori dell’infrastruttura e operatori: dimostrano la compatibilità tecnica veicolo-linea e organizzano l’esercizio secondo i titoli richiesti.

Cosa serve, in pratica

1) Autorizzazione dei veicoli

I tram-treno che entrano nel sistema ferroviario devono ottenere un’autorizzazione secondo il D.lgs. 57/2019 per tutte le parti non già coperte dalle STI (Specifiche Tecniche di Interoperabilità). La norma di ANSFISA colma proprio questi vuoti con requisiti nazionali.

2) Compatibilità con l’infrastruttura ferroviaria

Occorre verificare (e documentare) la compatibilità di sagoma/ingombri, binario/ruota, alimentazione, banchine, prestazioni di frenatura e soprattutto l’interfaccia con i sistemi di protezione della marcia e il comando-controllo della linea su cui il tram-treno circola.

3) Titoli per l’esercizio

Gli operatori devono disporre dei titoli autorizzativi previsti (sicurezza/esercizio) e applicare regole operative coerenti al regime in cui si trovano (tranviario o ferroviario), incluse procedure di emergenza, formazione del personale, manutenzione e gestione del rischio.

I due regimi operativi: approfondimento

Questo è un paragrafo più tecnico: se volete solo un inquadramento generale della Norma potete saltare al prossimo paragrafo. Nella norma ANSFISA “Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno” i due regimi operativi si distinguono in modo netto perché determinano quali regole si applicano (tranviarie vs ferroviarie), quali sistemi servono e quali titoli devono avere gestori e operatori.

1) Dove e come si applicano

- Regime di circolazione tranviario

Si usa quando il tram-treno percorre una linea ferroviaria ma seguendo le regole d’esercizio tranviarie. È obbligatorio isolare i movimenti tranviari da quelli ferroviari con misure tecniche/di armamento (es. protezioni della marcia, tronchini di indipendenza) così che i due mondi non interferiscano. Eventuali segnali ferroviari presenti non devono interferire con la sicurezza del tram in regime tranviario. - Regime di circolazione ferroviario

Il tram-treno opera come un treno: l’esercizio avviene con i sistemi di controllo-comando e segnalamento ferroviari in uso sull’infrastruttura (rilevamento, gestione via, segnalamento, protezione della marcia), senza richiedere l’indipendenza dai movimenti ferroviari ordinari.

La tabella di sintesi della norma evidenzia che:

- in regime tranviario la compresenza con i treni è ammessa solo garantendo indipendenza fisica/operativa;

- in regime ferroviario la compresenza è ordinaria e non richiede indipendenza.

2) Intersezioni con la strada

Se una stessa intersezione è percorsa da convogli in entrambi i regimi, lato strada si applicano sempre i dispositivi ferroviari di interdizione (le barriere del passaggio a livello), integrati lato ferrovia dalla segnaletica tranviaria; se transitano solo veicoli in regime tranviario, l’attraversamento può essere gestito come normale intersezione stradale.

3) Sistemi di sicurezza, segnalamento e protezione della marcia

- Regime tranviario su linea ferroviaria

Si devono realizzare funzioni di sicurezza equivalenti a quelle tranviarie (es. regolazione della circolazione in logica tranviaria; i dispositivi ferroviari eventualmente presenti non devono interferire). Le comunicazioni tra conducente e regolatore seguono le norme tranviarie. - Regime ferroviario

Il tram-treno deve essere rilevabile dai sistemi di terra (circuiti di binario, contatori d’assi, interfaccia con PL), e dotato di sistemi di segnalamento e di protezione della marcia compatibili con quelli dell’infrastruttura (es. SCMT/ETCS/SSC a seconda della linea). Eventuali adeguamenti lato infrastruttura devono rispettare gli standard ferroviari e seguire le procedure autorizzative ferroviarie.

4) Transizione fra i regimi

- Transizione lato infrastruttura (regime di circolazione tramviaria ↔ regime di circolazione ferroviaria)

Va disciplinata dal gestore con modalità tecniche e operative che garantiscano i livelli di sicurezza di entrambi i regimi e la loro non interferenza; occorre regolare anche la gestione di anomalie durante la transizione. - Transizione lato bordo (veicolo)

I sistemi di bordo devono ricevere l’informazione di cambio regime e attivare/disattivare le funzioni pertinenti; la mancata corretta transizione può inibire l’immissione in linea e, se non riconosciuta dal conducente, portare all’arresto automatico del convoglio.

5) Titoli e responsabilità (gestori e operatori)

- Gestore dell’infrastruttura ferroviaria

Se sulla sua linea circolano tram-treno in regime tranviario, oltre ai titoli ferroviari deve possedere anche quelli da gestore d’infrastruttura tranviaria; viceversa, in regime ferroviario valgono i titoli ferroviari. - Esercente/Impresa

Chi esercisce il servizio in regime tranviario su linea ferroviaria deve avere i requisiti/ titoli tranviari (con integrazioni per la parte ferroviaria interessata); in regime ferroviario servono i titoli ferroviari previsti per i servizi su quella rete.

6) Immissione in servizio, registrazione, manutenzione, personale

- Immissione in servizio e registrazione

In regime tranviario si applicano le procedure tranviarie (con valutazioni di compatibilità tecnico-infrastrutturale); in regime ferroviario si applicano le procedure ferroviarie e la registrazione ferroviaria dei veicoli. - Manutenzione

Chi mantiene il tram-treno applica i requisiti/manutenzioni del regime in uso (tranviari o ferroviari), tenendo conto delle peculiarità dell’impiego misto. - Personale

La qualificazione (condotta e gestione della circolazione) segue il regime di esercizio: formazione e abilitazioni tranviarie in regime tranviario (con specificità dei tratti ferroviari serviti) e ferroviarie in regime ferroviario.

7) Requisiti strutturali/collisione (solo regime ferroviario)

Quando il tram-treno opera in promiscuità con veicoli ferroviari, la cassa deve rispettare livelli UNI EN 12663-1 (categorie P-III / P-IV) e requisiti di sicurezza passiva UNI EN 15227 (categorie C-IV/C-III), con possibilità di livelli inferiori solo se l’operazione avviene con veicoli ferroviari più “leggeri”. È un punto tipico del regime ferroviario (non del tranviario).

Confronto con gli altri approcci europei

Fino all’approvazione di questa Norma, in Europa gli approcci all’esame dei progetti tram-treno erano riassumibili in due modelli: da un lato l’approccio tedesco che vede l’approvazione della Norma tecnica sui Veicoli ferroviari leggeri nel 1996 e da allora rimasta sostanzialmente invariata; dall’altro l’approccio francese basato su linee guida approvate nel 2017 e aggiornate in seconda revisione nel 2023. Si tratta di due approcci, giusto per semplificare gli elementi sul tavolo, del tutto antitetici:

-

la norma tedesca è limitata all’essenziale: 3 pagine, qualche numero necessario (coefficienti di frenatura, velocità massime), rimandi dove serve alla normazione ferroviaria o tramviaria da seguire;

-

la norma francese rimanda al caso per caso e si occupa di sistemi misti tout-court: quindi tram-treno (Mulhouse, che resta ad oggi l’unico caso vero francese a parte il pezzettino di Saarbahn tedesca in terra francese) ma anche metro-treno (le RER A e B di Parigi) e altro qualora la tecnica lo permettesse (ad esempio tram-metro); partendo da un approccio generale si dettagliano (107 pagine) gli aspetti tecnici da dirimere e le possibili conflittualità da risolvere.

In conclusione, perché è importante questa Norma

Un piccolo passo normativo che è un grande passo per il mondo della mobilità italiana. Proviamo a riassumerne il perché:

- apre la possibilità a proposte progettuali in grado di integrare città e territorio: si possono proporre collegamenti “porta-a-porta” senza rotture di carico, usando la rete ferroviaria – proprio laddove è spesso sottoutilizzata – dove conviene e la rete tranviaria per entrare in città.

- istituisce un quadro chiaro regolatorio della sicurezza: nel tratto ferroviario si adottano regole e tecnologie ferroviarie, nel tratto urbano si mantengono le prassi tranviarie, con criteri chiari per passare da un regime all’altro.

- presenta regole certe per progetti, gare e omologazioni: la norma rende prevedibile l’iter (requisiti, test, carte da presentare), riducendo ambiguità che in passato rallentavano i progetti.

Addendum: riflessioni e spunti utili per future proposte e progetti

Se siete tecnici di una Amministrazione o progettisti impegnati nel costruire o valutare una proposta tram-treno, può essere utile riassumere qui riflessioni e spunti utili dall’esperienza che abbiamo maturato in questi anni d’attesa (qui in Italia) studiando le procedure autorizzative e le realizzazioni degli altri Paesi.

Prima di tutto: di quale infrastruttura e di quale progetto parliamo?

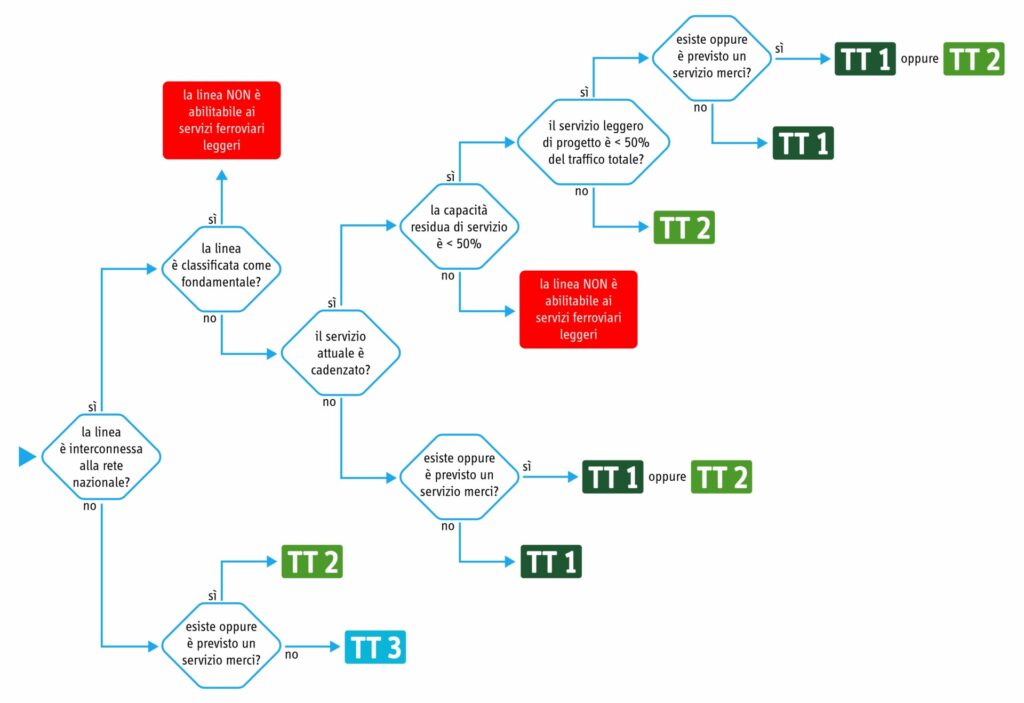

Ovvero che tipo di servizio tram-treno possiamo ipotizzare sull’infrastruttura ferroviaria che vorremmo integrare con un sistema tramviario esistente o di nuova realizzazione? Un diagramma a blocchi che recupera la vecchia tripartizione nelle tre tipologie di tram-treno può essere d’aiuto.

Forse è opportuno ricordare che la circolazione ferroviaria leggera non potrà mai essere autorizzata:

- su linee AV/AC e relativi rami di alimentazione;

- su tratte ferroviarie appartenenti alla rete fondamentale tradizionale;

- su tratte di nodo ovvero laddove la densità di esercizio e relativa elasticità non consenta l’inserimento di queste tracce alternative.

Certamente si prestano a questo tipo di proposte tratte della rete complementare (in particolare i cosiddetti rami secchi, i raccordi merci e le tratte oggi sospese all’esercizio prima che siano dismesse e perse per sempre) e delle linee regionali in ex regime di concessione.

a) Lato terra (infrastruttura)

Come detto, due le strade progettuali:

-

Regime tranviario su linea ferroviaria = si applica la marcia a vista per la circolazione dei tram-treno che avviene su binario separato da quello dei treni; gli incroci possono essere gestiti da semaforizzazione purché non prossimi a quelli ferroviari ovvero vanno trattati con la logica dei passaggi a livello ferroviaria solo quando condivisi.

-

Regime ferroviario = il tram-treno diventa un treno: segnalamento/protezione ferroviari, compresenza con treni ordinari, resistenza maggiorata agli urti (crashworthiness) e procedure ferroviarie di sicurezza inclusi i passaggi a livello.

L’ipotesi 1 è un caso estremamente particolare nel quale l’infrastruttura ferroviaria sia bipartibile in due regimi di circolazione indipendenti: il vero tram-trano è solo il caso 2. Quindi:

- la tratta con regime di circolazione promiscua tram+treno deve essere chiaramente individuata e protetta da segnali di ingresso sia lato ferroviario che tramviario: è necessario prevedere, anche sulle linee a singolo binario, un binario indipendente di adeguata lunghezza (almeno due veicoli più margini, per un tram da L metri di lunghezza l’indipendente deve misurare 2xL+12 metri.

- L’infrastruttura ferroviaria compresa tra questi due punti non viene modificata ma vengono aggiunti eventuali segnali rivolti alla circolazione tramviaria;

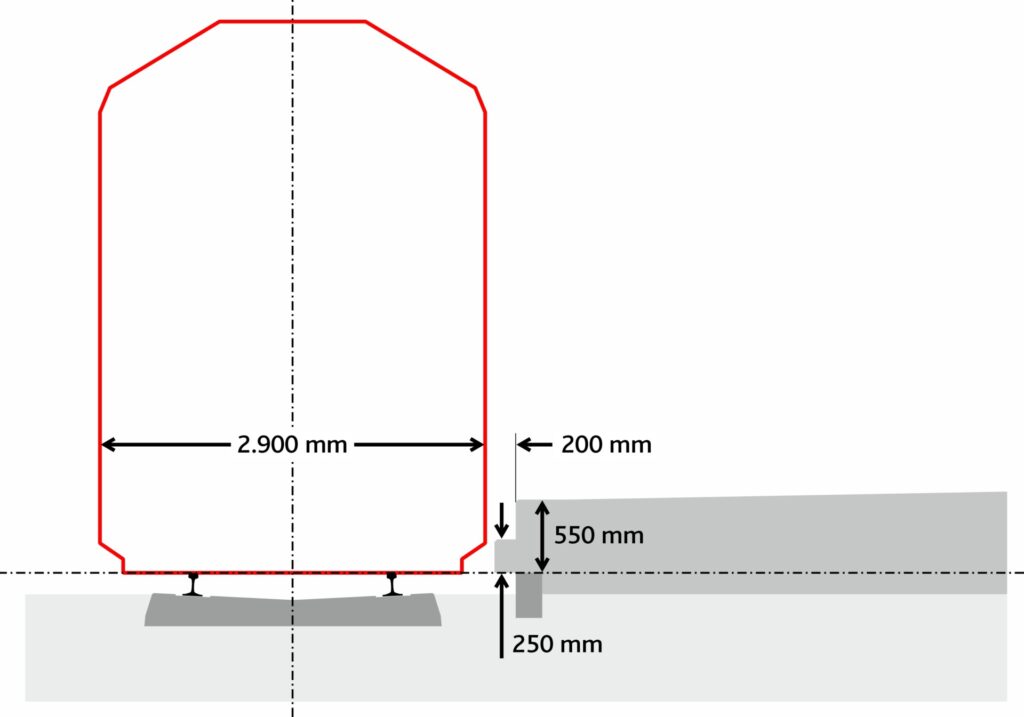

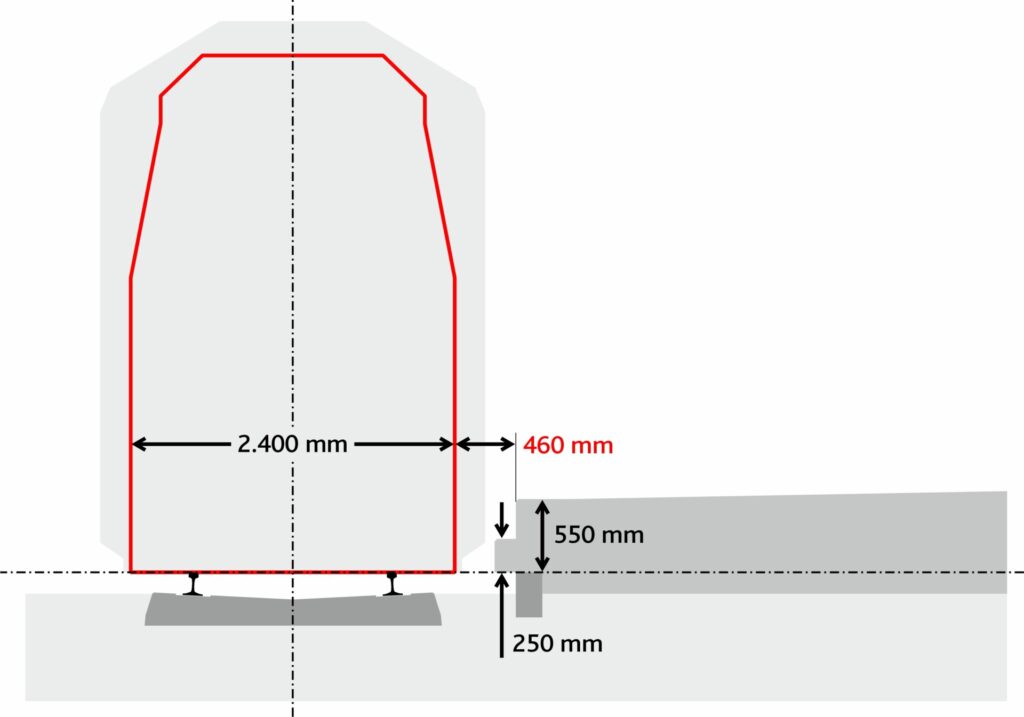

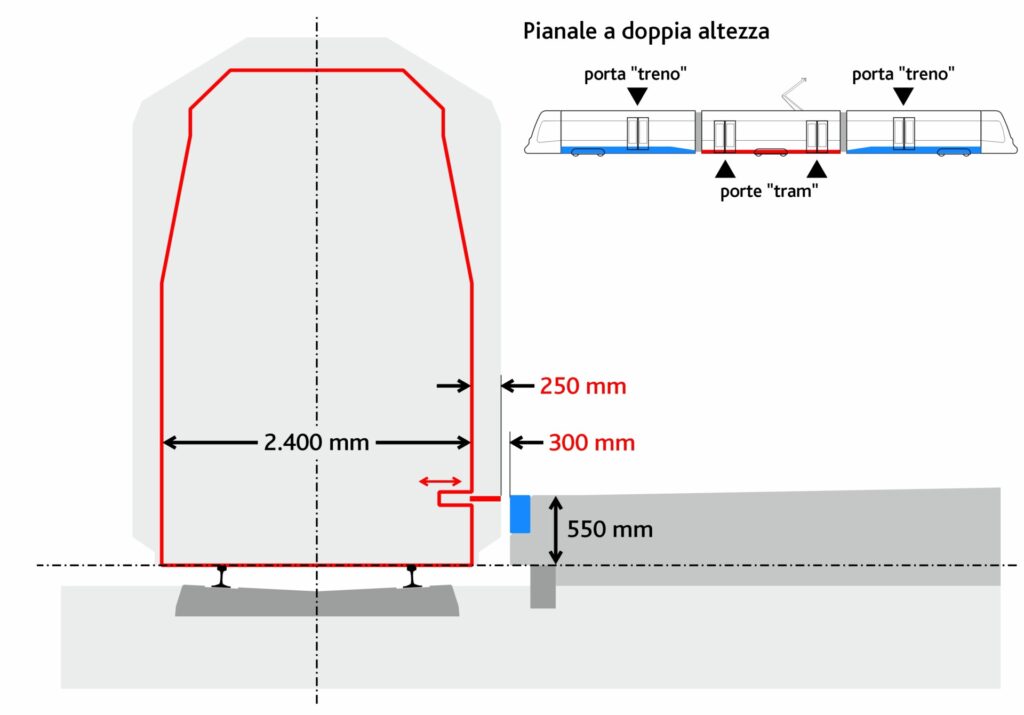

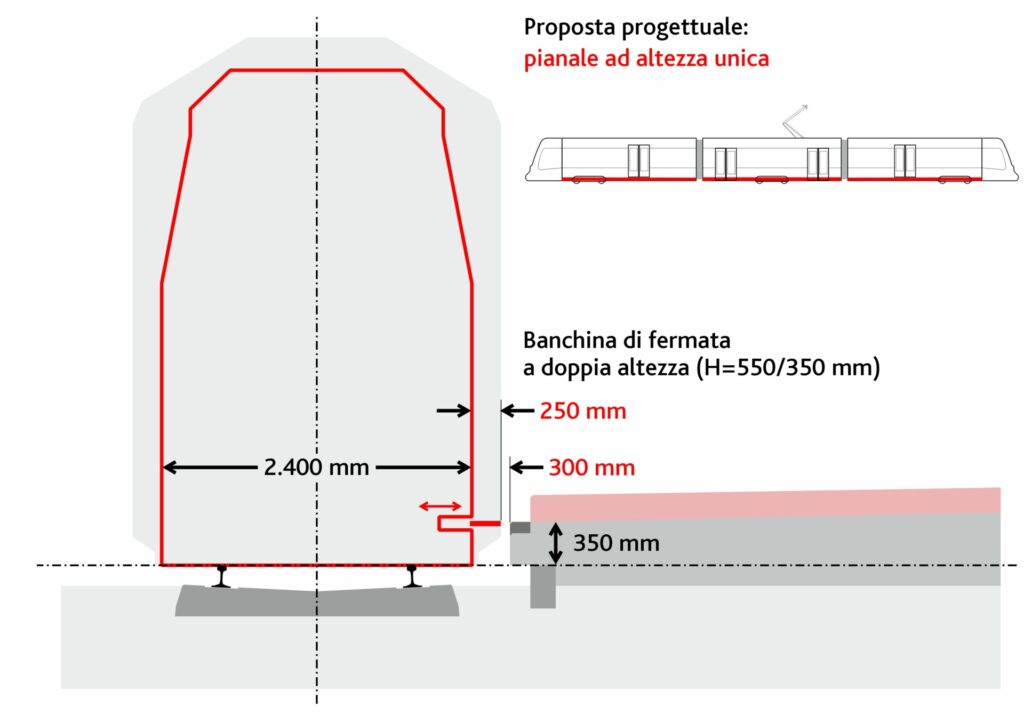

- Nelle fermate le banchine destinate alla sosta promiscua di treni e tram devono tenere conto dei differenti piani di incarrozzamento: al netto del gap tra veicolo e bordo banchina di 460 mm (da colmare in parte con pedane basculanti/estraibili lato veicolo) sia i marciapiedi bassi (+250 mm dal pdf) che quelli ferroviari alti (+550 mm dal pdf) non sono compatibili con il piano di incarrozzamento standard dei tram. Le soluzioni possibili sono due: lasciare inalterata la banchina, lavorando solo sull’architettura del veicolo; in questo caso il veicolo ha porte “tramviarie” e porte “ferroviarie”, al di là della complessità interna, si dovranno valutare gli effetti di minore comodità per l’utente e minore capacità del veicolo rispetto alla domanda di discesa/salita dei passeggeri alle fermate. La seconda alternativa, in genere consigliabile, è quella di bipartire le fermate allungando le banchine per consentire la sosta tramviaria sfasata da quella ferroviaria. Una terza alternativa, se la parte tramviaria è di nuova realizzazione, può essere quella di prevedere banchine ferroviarie alte anche per il tram: ma qui rientriamo nel caso delle Stadtbahn tedesche e dobbiamo mettere in conto spazi adeguati lato città per inserire banchine di fermata più ingombranti di quelle tramviarie classiche.

- Sulla tratta ferroviaria di progetto le fermate, compatibilmente con l’esercizio ferroviario che non deve degradarsi prestazionalmente rispetto allo scenario ante-operam, possono essere aumentate per aumentare l’accessibilità territoriale al servizio: eccetto casi eccezionali da valutare caso per caso, anche per i servizi ferroviari leggeri la regola del chilometro di distanza minima continua a valere. Nel caso di esercizio ferroviario e tramviario, una valida soluzione progettuale può essere quella di ridurre le fermate ferroviarie nella tratta ad alcune stazioni-porta lasciando al servizio ferroviario leggero/tram-treno il ruolo di vettore complementare punto-punto.

- I passaggi a livello e relative barriere (questo è un punto dolente per molte Amministrazioni locali) non possono scomparire a meno di non abbandonare del tutto il traffico ferroviario e convertire la tratta oggetto di intervento alla sola circolazione tramviaria: la Norma apre però a possibili migliorie tecnologiche volte a ridurre i tempi di chiusura degli stessi (che sono argomento rilevante per molte linee ex concesse dove attualmente i passaggi a livello sono gestiti a pacchetto con chiusure talvolta superiori ai 5 minuti). Questa apertura è al mercato ovvero a soluzioni tecnologiche sostitutive del classico pedale meccanico: soluzioni che andranno valutate di caso in caso con attestazioni SIL (Safety Integrity Level, livello di riduzione del rischio garantito da una Safety Instrumented Function nell’ambito della gestione della sicurezza funzionale in fase operativa del prodotto) da parte del produttore e verifiche di sicurezza ai sensi della Direttiva (UE) 2016/798 e del già citato D.lgs. 50/2019.

- È fondamentale studiare il modello di esercizio obiettivo sin dalle prime fasi progettuali: se si intende perseguire un esercizio tram-treno – e non tramviarizzare de iure una tratta ferroviaria – va preso come invariante l’orario ferroviario essendo questo esercizio ben più rigido di quello ferroviario leggero/tramviario di progetto. Le tracce tram-treno andranno a inserirsi negli spazi temporali lasciati dalle tracce ferroviario: se la tratta ferroviaria sulla quale si va a operare presenta un doppio binario, oppure se nel progetto si prevede di raddoppiare il singolo binario esistente, fermo restando i tronchini di indipendenza di ingresso/uscita per i tram, non c’è necessità di prevedere binari dedicati alle fermate; il cadenzamento tramviario, quand’anche sulla linea sia presente un segnalamento tipo SCMT/ERTMS dovrebbe al più spingersi a 5′ per direzione tenendo in debito conto che la velocità massima dei veicoli tram-treno (brochure e dati di targa a parte) non dovrebbe attestarsi oltre i 100 km/h – sebbene la Norma Ansfisa, a differenza di quella tedesca, non prevede limiti di velocità ma parliamo di veicoli leggeri immessi in circolazione ferroviaria promiscua – e di un adeguato margine di elasticità tra i due regimi di transito e relativi spazi di frenatura di emergenza. Le cose si complicano, ma non troppo, quando la tratta ferroviaria interessata dal progetto è e resterà a binario singolo: in questo caso va garantito un numero adeguato – rispetto al modello di esercizio obiettivo – di posti di movimento cioè di stazioni/fermate equipaggiate con doppio binario per la gestione delle precedenze. Nello scenario ottimale tutte le fermate della tratta tram-treno sono dotate di doppio binario e treni e tram fermano sempre sullo stesso binario (i treni sul binario principale, i tram passano in deviata).

b) Lato bordo (veicolo)

Al punto 2.10.1 si dice che “I sistemi tram-treno devono garantire un livello di sicurezza almeno pari a quello dei sistemi ferroviari e tramviari già operanti, in linea con i principi di cui al D.lgs. n. 50/2019 e al D.P.R. 753/1980, secondo i rispettivi campi di applicazione“. Una richiesta semplice ma che potrebbe essere molto onerosa da realizzarsi in pratica specie per garantire un livello di sicurezza almeno pari a quello dei sistemi ferroviari perché, come dicevano a inizio di questa dissertazione, tram e treno sono molto diversi e tali restano anche con un ibrido: si pensi ad esempio alla resistenza all’urto frontale che non potrà mai essere quella di un treno, dovendo trattarsi di mezzi che devono restare idonei alla circolazione tramviaria cioè anche alla circolazione promiscua con gli altri veicoli stradali ovvero alle prescrizioni del Codice della Strada. Indubbiamente lasciare uno spiraglio ammettendo eventuali scostamenti dal suddetto requisito potranno essere ammessi previa analisi di compatibilità tecnica ed idonea analisi del rischio (Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013) mirate a comprovarne l’effettiva equivalenza al livello di sicurezza dei sistemi ferroviari e tramviari già operanti avrebbe potuto costituire un utile compromesso per i produttori di veicoli che volessero cimentarsi nel mercato italiano. Vedremo, a questo punto nei prossimi anni, come Amministrazioni e mercato sapranno adattarsi a questa richiesta. Intanto, scorrendo le realizzazioni europee e il parco circolante – nel quale al momento la svizzera Stadler è sostanzialmente monopolista assorbendo quasi l’80% del parco attualmente circolante nei sistemi tram-treno attivi in Europa – è opportuno tenere conto che l’ibridazione ha un costo del quale è bene tenere conto sin dalle prime fasi progettuali. Partendo dal costo base attuale di un tram di lunghezza compresa tra 27 e 33 metri (non dotato di eventuali sistemi di accumulo di bordo e di particolari attrezzaggi non standard) pari a circa 3,8-4,0 milioni di euro:

- la bimodalità dell’alimentazione, cioè la capacità di passare da una alimentazione a 3 kVcc a 750 (o 600, per le tramvie storiche) Vcc non impone al veicolo tramviarie modifiche onerose, lavorando sempre in corrente continua necessità di fatto di un potenziometro per modulare la tensione in ingresso; anche eventuali differenze nell’altezza della linea di contatto nel passaggio tra la sezione tramviaria a quella ferroviaria viene assorbito dal meccanismo di autoregolazione del pantografo senza ulteriori oneri progettuali;

- l’incremento di resistenza all’urto frontale da 250 kN a 500 kN ha un costo indicativo di 1,0 milioni di euro; 1,5 milioni per salire a 750 kN;

- le modifiche al bordino delle ruote e ai carrelli per consentire l’esercizio misto tra profili di rotaia a gola (Phoenix)/a fungo (Vignoles) incidono per circa 250-500 mila euro;

- la possibilità di dialogare con un segnalamento ferroviario tipo SCMT ha un costo di circa 500 mila euro che sale in caso di sistema SSC a 750-900 mila euro mentre la possibilità di avere un’accoppiabilità con sistemi di terra ERTMS al momento trova pochissime applicazioni e costi indicativi non standardizzati in termini di benchmark (al momento molto variabili nella forchetta 1,0-1,5 milioni di euro addizionali);

- pedane mobili e sistemi ausiliari all’incarrozzamento a raso hanno infine un costo di circa 300-500 mila euro/veicolo.

Indicativamente ci si trova con un costo di listino per un veicolo tram-treno compreso tra 6,5 e 8,0 milioni di euro: +70/100% rispetto al prezzo di listino di un tram ordinario urbano, un costo di poco inferiore a quello di ETR lungo il doppio. Questa maggiorazione va confrontata attentamente con i costi operativi di una traccia ferroviaria leggera che, rispetto al costo di una traccia ferroviaria regionale:

- a parità di costo d’accesso, ha un costo operativo lordo più basso di circa il 25%/30% – da valutare di caso in caso – per il minore cimento sull’infrastruttura (meno peso, meno consumo di bordini e rotaie), i minori consumi energetici, la maggiore flessibilità operativa in termini di spunti ovvero velocità commerciale;

- consente di effettuare un servizio ferroviario più performante cioè in grado di rispondere in maniera più efficace ed efficiente alla domanda tipica delle medie e brevi distanze (fermate più vicine, maggiore densità di passaggi a livello), che invece causano sofferenza all’esercizio ferroviario classico adatto alle lunghe distanze.

Riferimenti ufficiali

Decreto dirigenziale ANSFISA/MIT n. 214 del 25/09/2025 – “Adozione delle ‘Norme per l’autorizzazione e per l’esercizio dei veicoli tram-treno”

Presentazione della norma sul portale ANSFISA

Quadro giuridico – D.lgs. 14 maggio 2019, n. 57 (base legale per tram-treno: requisiti nazionali, procedure, esercizio misto)

Foto di copertina (C) Appenzeller Bahnen (AB)