Primo argomento di conversazione di questa estate ’25, la conclusione dell’iter approvativo sul progetto definitivo ha sollevato un grande dibattito in Italia e all’estero tra tecnici e non sulle opportunità e rischi di questa infrastruttura. Ma le infrastrutture, mai come in questo caso, mal si prestano a discussioni generaliste che rischiano di favorire risposte semplici a questioni estremamente sfaccettate e complesse: con questo articolo proviamo a far luce sugli aspetti di pianificazione dei trasporti che ruotano intorno al Ponte e a una lettura integrata del suo rapporto tra costi e benefici.

La storia del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è lunga e complessa, segnata da fasi di studio, sospensioni e rilanci politici. L’idea di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria prende forma già nell’Ottocento, ma assume consistenza nel dopoguerra: nel 1969 viene istituito un primo gruppo di lavoro e nel 1971 la Società Stretto di Messina riceve il mandato per studiare un ponte sospeso a campata unica. Negli anni Ottanta vengono elaborati i primi progetti tecnici e ambientali; nel 1992 si approva una versione a tre campate, ma l’iter progettuale si ferma per mancanza di fondi e cambi di governo.

Nel 2002 il ponte viene rilanciato con l’ipotesi di una campata unica di oltre 3 km, destinata a essere la più lunga del mondo, con sei corsie stradali e due binari ferroviari. Nel 2006 l’allora governo Prodi decide di sospendere l’opera; nel 2009 il governo Berlusconi IV la riprende, ma la crisi finanziaria incipiente e nuovi avvicendamenti politici portano nel 2013 alla liquidazione della società Stretto di Messina.

Negli anni successivi l’opera continua a essere indicata nella pianificazione nazionale dei trasporti come strategica per la mobilità e la logistica del Mezzogiorno. Nel 2023 il governo Meloni ha approvato una nuova legge per ricostituire la società Stretto di Messina e riprendere il progetto sulla base del vecchio disegno a campata unica, aggiornandolo alle normative e agli standard ambientali attuali.

Una analisi economica non è una analisi finanziaria

L’analisi economica è uno strumento fondamentale per la valutazione della convenienza, in termini di pubblico interesse, di un’opera pubblica: troppo spesso nel dibattito comune sulle infrastrutture viene confusa con l’analisi finanziaria, confondendone i rispettivi flussi monetari e quindi le conclusioni.

L’analisi economica costi-benefici valuta la convenienza di un progetto per la collettività. Si adotta una prospettiva sociale: si considerano tutti i benefici e i costi, diretti e indiretti, indipendentemente da chi li sostiene o da chi li riceve. L’obiettivo è capire se il progetto crea benessere netto per la società, includendo aspetti come risparmio di tempo, riduzione dell’inquinamento, sicurezza, impatti sull’occupazione e sull’ambiente. Nella analisi economica i flussi monetari sono convertiti in valori economici, includendo anche costi e benefici “esterni” non scambiati sul mercato (ad esempio tempo risparmiato, riduzione incidenti, emissioni evitate). Spesso si utilizzano prezzi “ombra” per riflettere il valore reale per la società, al netto di distorsioni fiscali o di mercato.

L’analisi finanziaria si concentra sul punto di vista dell’operatore o del soggetto investitore. Valuta i flussi di cassa monetari che entrano ed escono per chi realizza e gestisce l’opera (tariffe, costi operativi, investimenti, eventuali sussidi). L’obiettivo è capire se l’iniziativa è sostenibile e redditizia per il soggetto attuatore (promotore/proprietario) dell’opera. L’analisi finanziaria usa i prezzi di mercato effettivi (tariffe pagate dagli utenti, costi reali di investimento e gestione). Non considera benefici esterni alla gestione né effetti indiretti, ma solo i flussi che incidono sul bilancio del soggetto che investe.

Analisi finanziaria e analisi economica sono complementari:

-

la prima risponde alla domanda: il progetto si sostiene per chi lo realizza?

-

la seconda risponde: il progetto conviene alla collettività nel suo complesso?

Per le opere pubbliche, un progetto può essere finanziariamente non redditizio ma comunque economicamente giustificato, motivo per cui si ricorre a contributi pubblici. L’analisi costi-benefici (ACB, in breve) è quindi uno strumento fondamentale per valutare l’impatto sociale e allocare in modo efficiente le risorse collettive. Negli articoli che si leggono in questi giorni (come questo de Il Sole 24Ore) abbiamo notato un errore di base che porta a una distorsione sistematica delle conclusioni sulla redditività sociale del Ponte: si parla di tariffe e convenienza economica, confondendo sistematicamente quindi le valutazioni finanziarie con quelle economico-sociali. Quella che discuteremo di seguito è una analisi economica costi-benefici del Ponte.

Struttura della analisi

Metodologicamente l’analisi è impostata sul modello di riferimento delle Linee Guida Operative per la valutazione degli investimenti – Settore Trasporto Rapido di Massa (TRM), abbreviato in LGO, pubblicate dal MIT nel novembre 2022. Il modello è naturalmente adattato a una infrastruttura puntuale qual è il Ponte sullo Stretto di Messina e integrato con i dati economici e ambientali di vettori non considerati dalle LGO come i traghetti e il traffico aereo.

Per meglio descrivere l’andamento nel tempo dei flussi economici, il periodo di analisi è quello massimo per la tipologia dell’opera (70 anni); per tenere conto di una sovraestensione temporale rispetto ai canonici 20-30 anni ovvero per non sottostimare i benefici dell’opera pur restando nel campo operativo del buon contabile, il tasso di sconto economico è ridotto dal canonico 3,0% al 2,5%.

Contesto demografico

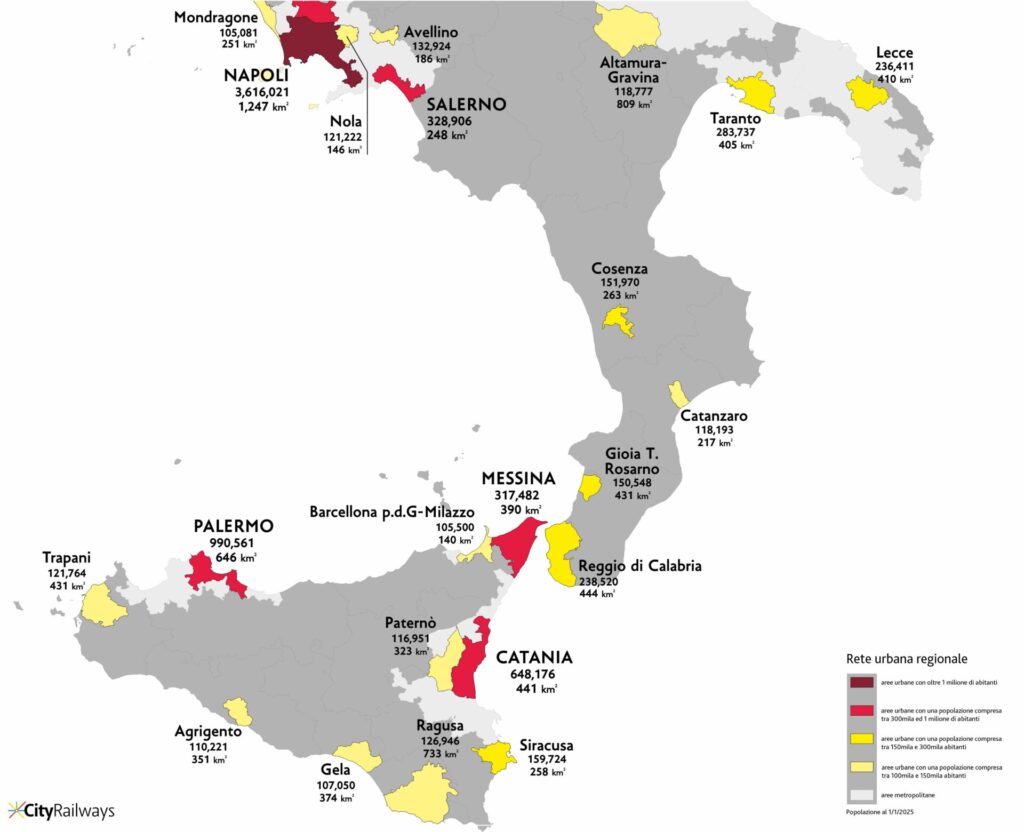

Il collegamento stabile sullo Stretto interessa l’estremità della penisola e la principale isola del Mediterraneo. La Calabria ha una popolazione di poco inferiore ai 2 milioni di abitanti, con una densità inferiore alla media nazionale. Dopo una fase di crescita fino agli anni Sessanta, ha sperimentato una lunga stagnazione e declino demografico dovuto a emigrazione verso le regioni del Nord Italia e l’estero, basso tasso di natalità e invecchiamento della popolazione. Negli ultimi decenni la popolazione si è concentrata soprattutto lungo le coste, dove sorgono le città maggiori e le attività economiche principali, mentre molte aree interne hanno visto spopolamento e abbandono. La geografia fisica calabrese influenza profondamente la distribuzione della popolazione: il territorio è prevalentemente montuoso e collinare (circa il 90%), con le principali catene dell’Aspromonte, della Sila e del Pollino, intervallate da valli fluviali e poche aree pianeggianti come la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Sibari. Questo ha determinato storicamente una popolazione sparsa in molti centri medio-piccoli, spesso nell’entroterra. L’urbanizzazione della regione è policentrica: non esiste un grande città prevalente, ma più poli di medie dimensioni con funzioni amministrative, commerciali e industriali.

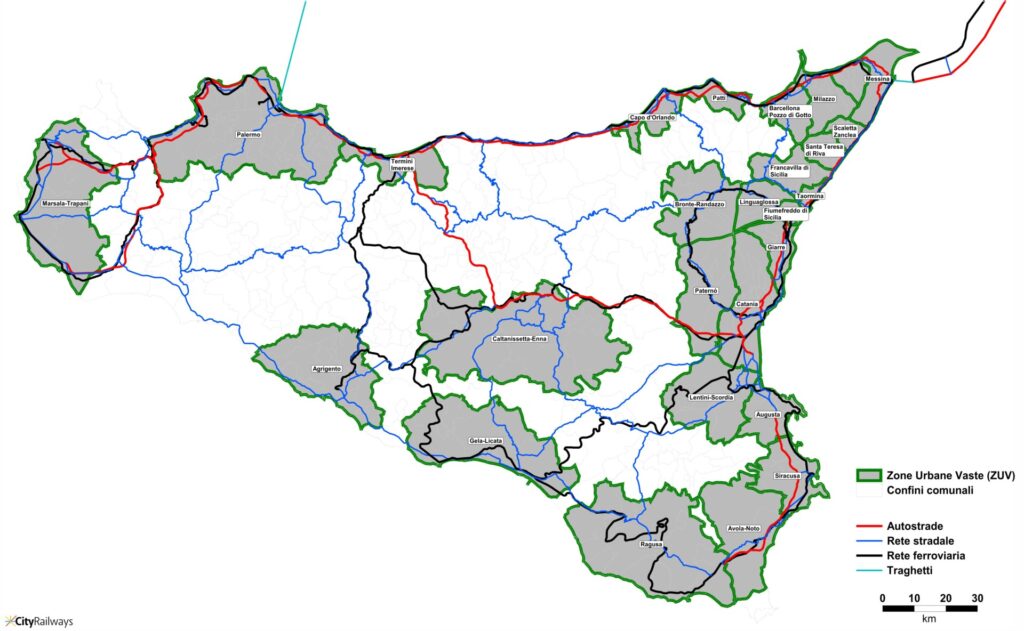

La Sicilia, isola più grande del Mediterraneo, conta oggi circa 5 milioni di abitanti, il che la rende la quarta regione italiana per popolazione. La densità abitativa è superiore alla media meridionale ma disomogenea: elevata nelle aree urbane costiere, più bassa nell’entroterra. Dopo decenni di crescita demografica fino agli anni Sessanta, la regione ha sperimentato una stagnazione e un calo dovuto a bassa natalità, invecchiamento e significativa emigrazione verso il Nord Italia e l’estero. Negli ultimi anni si osserva una moderata immigrazione straniera, concentrata soprattutto nelle aree agricole e nei grandi centri, che contribuisce in parte a riequilibrare il saldo demografico. Anche il sistema urbano siciliano è policentrico ma centrato su due metropoli regionali e da una rete di poli urbani minori con funzioni economiche e culturali. Palermo, il capoluogo, è la città più popolosa e principale centro amministrativo e culturale. Catania è un polo industriale, commerciale e universitario di rilievo, mentre Messina ha una forte vocazione portuale e di collegamento con la Calabria. Altri importanti poli demografici regionali sono Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento, Enna e Caltanissetta, con economie legate al turismo culturale, agricolo e al settore terziario.

Contesto economico

L’analisi e calibratura del modello economico soggiacente fa riferimento al Conto economico Istat.

La Calabria è una delle regioni più deboli economicamente d’Italia, con un PIL pro capite inferiore alla media nazionale (17.235 euro nel 2023, contro i 37.508 nazionali). L’economia regionale si basa ancora in buona parte sul settore terziario (commercio, servizi pubblici e privati) e sull’agricoltura, che mantiene un peso maggiore rispetto ad altre regioni italiane. Le produzioni tipiche comprendono olio d’oliva, agrumi, vino, ortofrutta e allevamento. L’industria è meno sviluppata e concentrata in alcuni poli specifici: la zona industriale di Crotone (storicamente legata alla chimica), l’area portuale di Gioia Tauro con il suo grande terminal container, e il comparto agroalimentare e turistico lungo le coste. Il turismo ha un potenziale elevato grazie alle bellezze naturali e ai parchi nazionali (Pollino, Sila, Aspromonte), ma soffre di una carenza infrastrutturale e di servizi che ne limitano la competitività.

La Sicilia ha una struttura economica più diversificata della Calabria (PIL pro capite 18.078 euro nel 2023) ma con problematiche simili. Il PIL regionale è anch’esso inferiore alla media nazionale, ma la regione possiede risorse naturali ed energetiche di rilievo. La Sicilia ospita importanti poli di raffinazione e chimica (ad Augusta-Priolo, Gela, Milazzo) che la rendono uno dei principali centri energetici italiani, sebbene questo settore sia soggetto a cicli e ristrutturazioni. L’agricoltura è rilevante e altamente specializzata: agrumi, vino, olio, cereali, pomodori e mandorle sono prodotti di punta, spesso esportati. Il turismo ha un ruolo crescente, con flussi nazionali e internazionali attratti dal patrimonio culturale (siti UNESCO come la Valle dei Templi, Siracusa, Noto), città d’arte (Palermo, Catania) e rilevanti risorse naturali (Etna, Madonie, Nebrodi, Alcantara). Anche qui, tuttavia, la scarsa qualità di alcune infrastrutture e servizi limita il pieno sfruttamento del potenziale turistico. La Sicilia affronta problemi di disoccupazione e bassa produttività, con un tessuto imprenditoriale formato perlopiù da PMI a carattere familiare. Negli ultimi anni si registrano segnali di crescita nell’agroalimentare di qualità, nel turismo culturale e naturalistico, e nell’innovazione tecnologica in alcune aree urbane grazie a università e centri di ricerca.

Calabria e Sicilia condividono quindi le medesime debolezze (particolarmente esemplare questo approfondimento di Limes):

-

Gap infrastrutturale e logistico rispetto al Nord Italia ed Europa.

-

Elevata disoccupazione e fenomeni migratori, che riducono la base demografica attiva.

-

Potenziale turistico e agroalimentare molto elevato, ancora non del tutto valorizzato.

-

Necessità di politiche di sviluppo mirate (fondi UE, PNRR) per attrarre investimenti e migliorare i servizi.

Nonostante le criticità, entrambe le regioni hanno opportunità significative legate al ruolo strategico nel Mediterraneo: investimenti nella logistica portuale (Gioia Tauro, Palermo, Augusta), nelle energie rinnovabili, nel turismo sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio culturale possono costituire leve importanti per impostare uno sviluppo più equilibrato e duraturo.

Scenario di Riferimento e scenari progettuali di studio

Lo stato attuale è riferito all’anno 2023. Lo scenario di Riferimento è riferito all’anno attualmente previsto di entrata in esercizio del Ponte (2033) e comprende il quadro demografico aggiornato (sulla base delle proiezioni Istat 2024) e il quadro infrastrutturale delle opere già finanziate o con cantieri in corso e comunque delle quali se ne prevede il completamento entro il 2032.

L’analisi economica del Ponte – impostata al 2033 – comprende 5 scenari:

- scenario 1: Ponte più completamento del corridoio AV/AC Salerno – Reggio Calabria e Messina – Catania – Palermo, soli flussi passeggeri;

- scenario 2: Ponte più completamento del corridoio AV/AC Salerno – Reggio Calabria e Messina – Catania – Palermo, flussi passeggeri e merci;

- scenario 3: Ponte più completamento del corridoio AV/AC Salerno – Reggio Calabria e Messina – Catania – Palermo, flussi passeggeri e merci più valore economico netto indotto;

- scenario 4a: Ponte più completamento del solo corridoio AV/AC Salerno – Reggio Calabria, flussi passeggeri e merci più valore economico netto indotto;

- scenario 4b: Ponte più completamento del solo corridoio AV/AC Messina – Catania – Palermo, flussi passeggeri e merci più valore economico netto indotto;

- scenario 5: Ponte solo stradale e non ferroviario, flussi passeggeri e merci più valore economico netto indotto.

I dati demografici sono variabili e collegati al modello previsionale Istat 2024.

I flussi turistici sono calibrati sui dati dell’Osservatorio regionale e, tendenzialmente, se ne prevede un incremento logaritmico per l’anno y di analisi descritto dalla formula 1-ln(y^-1)*0,1.

Costo di realizzazione e costi operativi

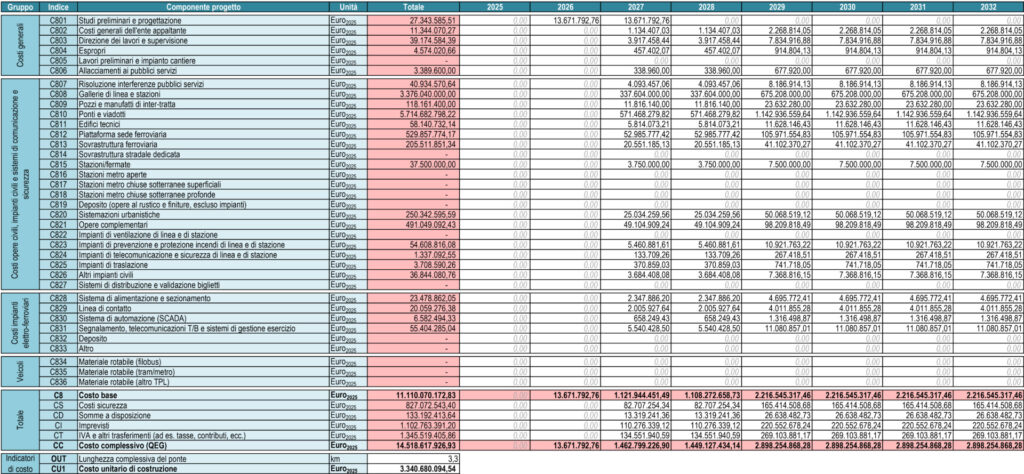

Il costo di realizzazione dell’opera comprende il costo lordo del Ponte oggetto di finanziamento da parte del MIT più quello delle opere di connessione ferroviaria che sono coperte dal Piano industriale RFI. La ripartizione per macro-voci sul modello di quadro economico LGO è riassunto nella tabella seguente insieme alla modulazione sui preventivati 7 anni complessivi di completamento della progettazione esecutiva e dei lavori.

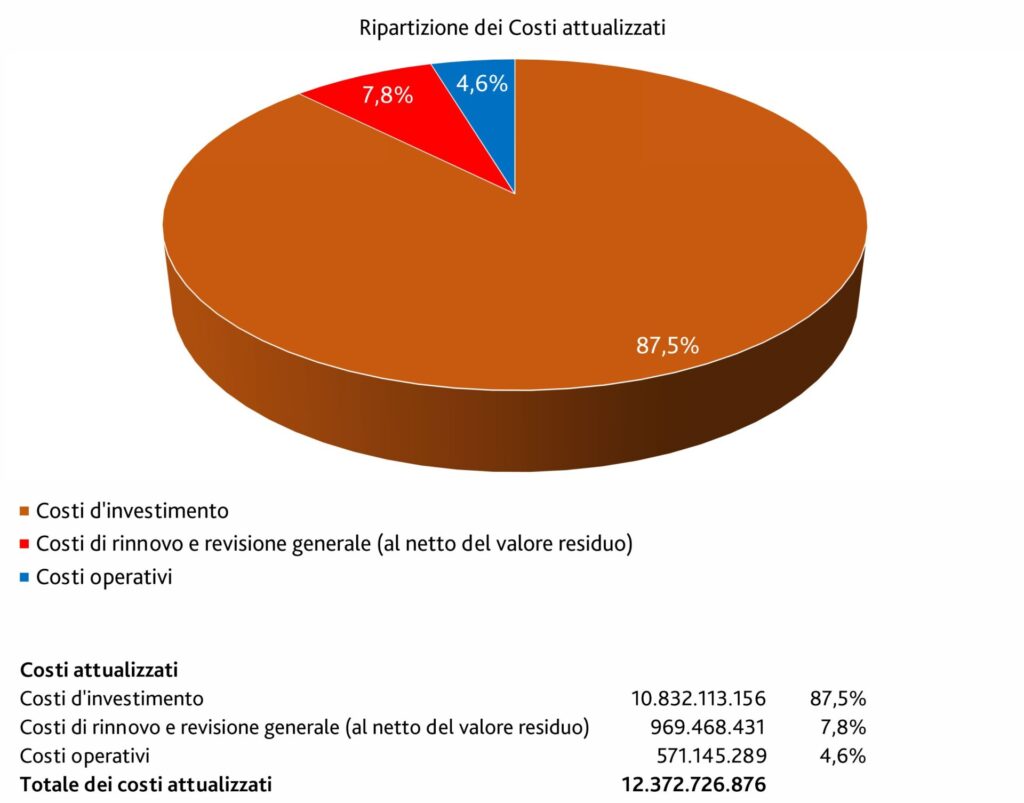

L’analisi economica non comprende tutte le voci ma esclude i costi sociali come spese per la sicurezza, somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, imprevisti e naturalmente IVA e oneri di legge: pertanto il costo economico del Ponte è di 11,110 miliardi di euro a fronte di un costo complessivo attuale di 14,518 miliardi di euro.

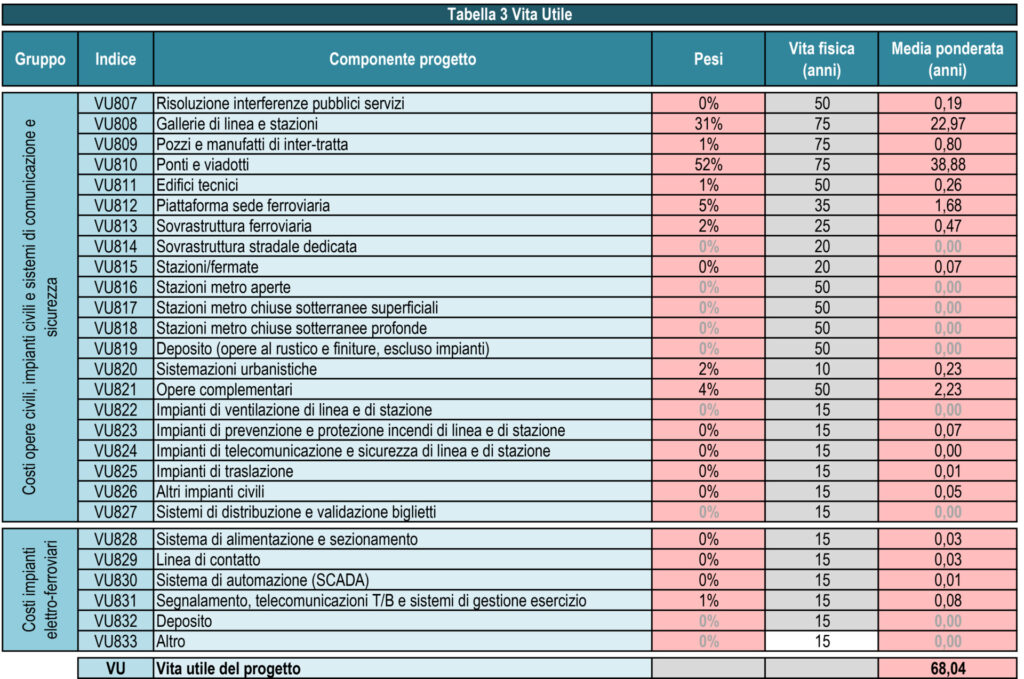

I rinnovi (ovvero le sostituzioni di parti e manutenzioni straordinarie) sono calcolate sulla riduzione progressiva di valore di ciascuna parte di progetto per la rispettiva vita utile calcolata ai sensi delle LGO.

Come si vede la vita utile complessiva è di 68 anni ma si mantiene il periodo di analisi arrotondato a 70 anni.

Rinnovi e manutenzioni straordinarie ammontano a complessivi 3.953.655.435 euro pari a 56.480.792 euro per anno di vita utile del Ponte.

Analisi della domanda di traffico

La domanda di mobilità passeggeri è basata su dati FCD, floating car data auto (scatole nere delle assicurazioni) e floating cellular data (da operatori telefonici) riferiti agli anni 2019 e 2023 (mese di ottobre).

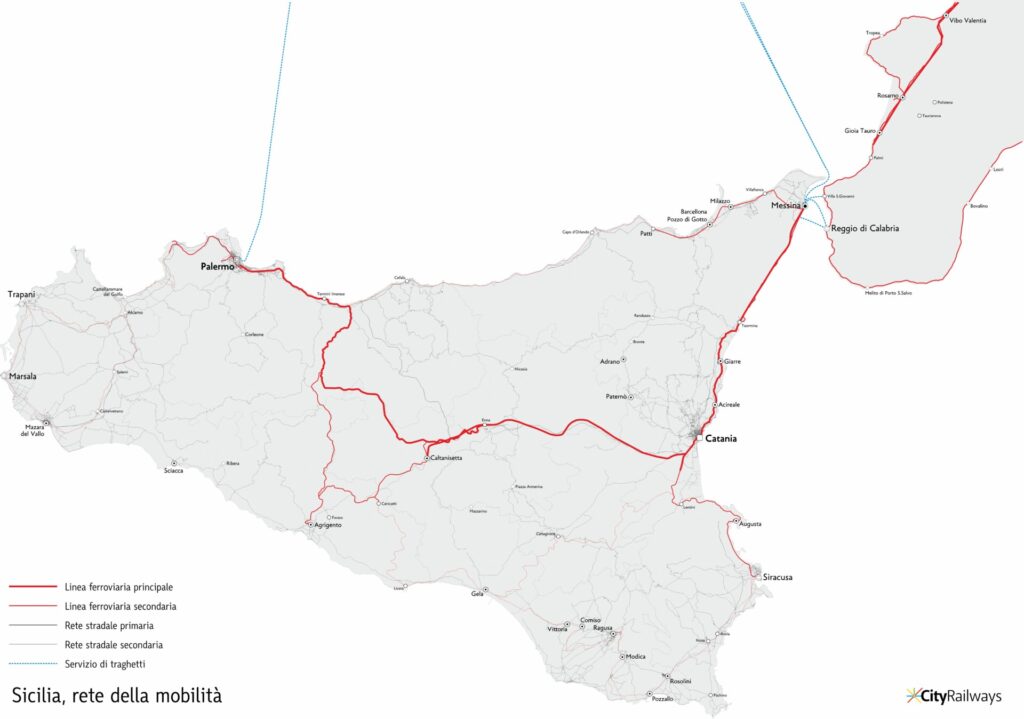

Rete ferroviaria di progetto

Il Ponte è principalmente un elemento nodale del completamento del corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Reggio – Messina – Catania – Palermo: come vedremo più avanti, qualora il traffico sul Ponte fosse solo stradale, i benefici economici generati non sarebbero tali da compensare la spesa (pure ridotta, togliendo la componente ferroviaria), dell’intervento.

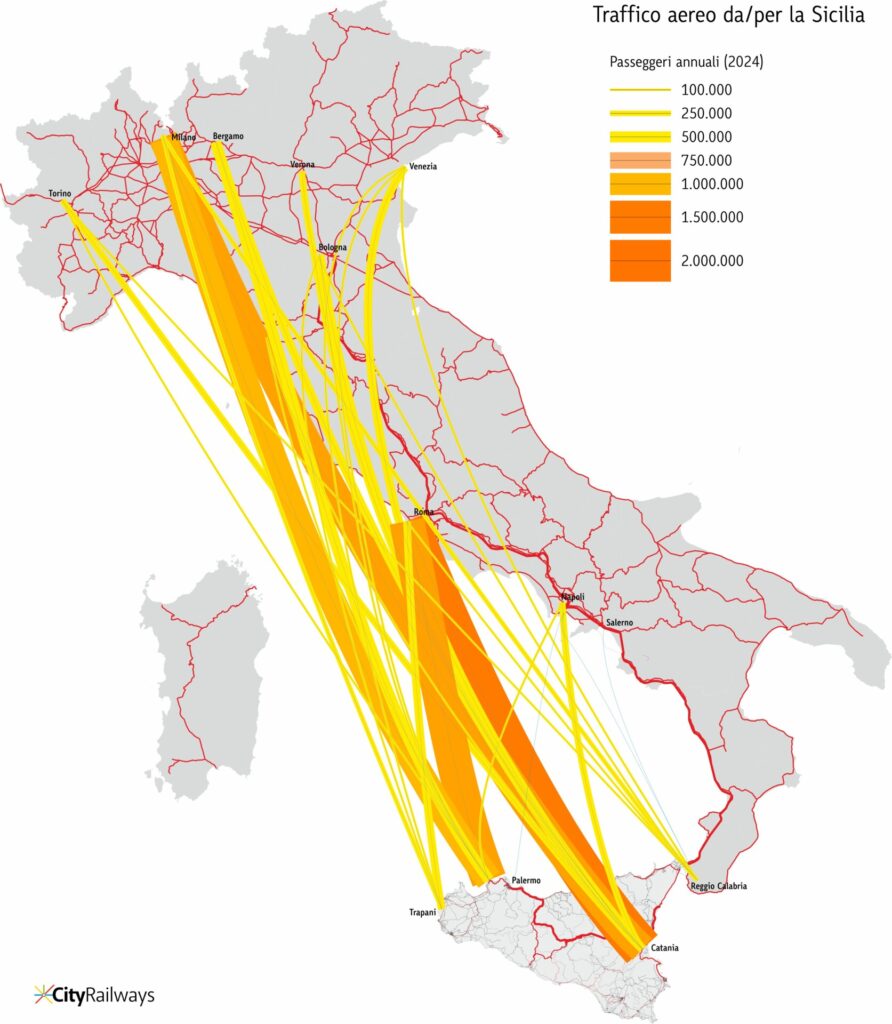

Effetto del Ponte sui flussi passeggeri

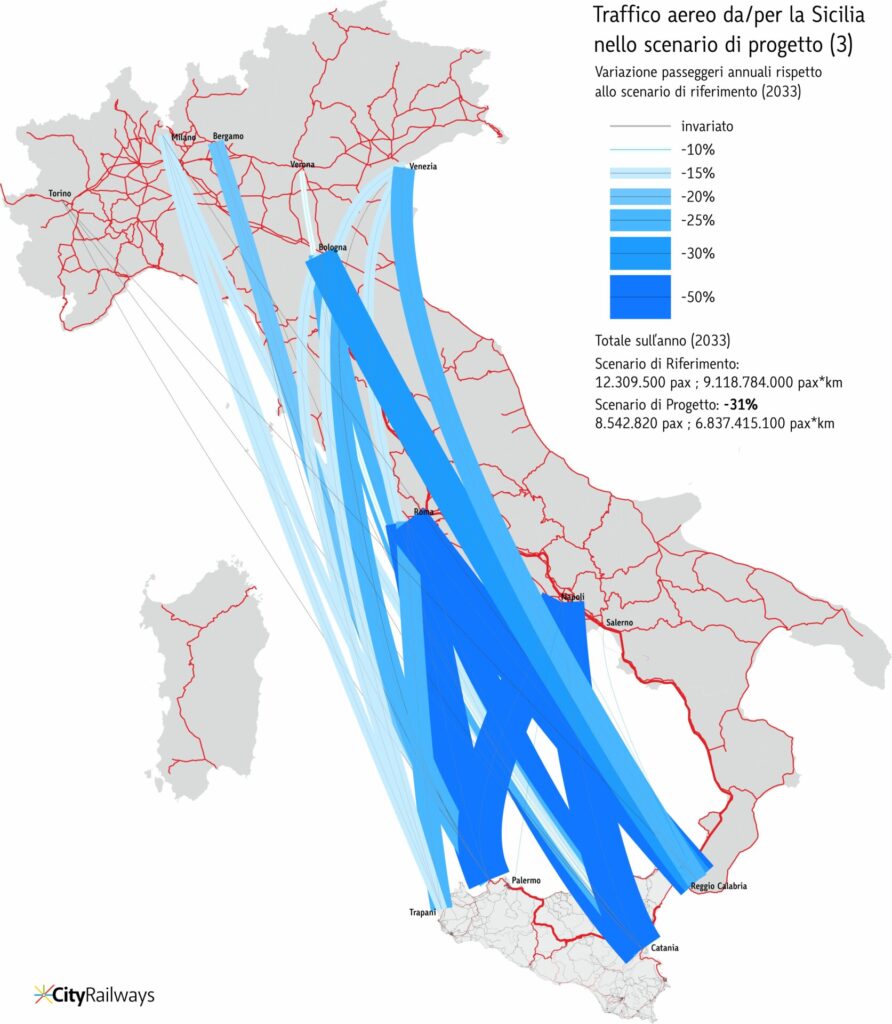

Il Ponte, in termini di domanda passeggeri, ha nello scenario migliore tre effetti sulla mobilità da/verso la Sicilia: 1) assorbire la domanda tendenziale su strada (mezzo privato e autobus); 2) favorire la diversione modale dalla strada alla ferrovia sulla media e lunga distanza; 3) favorire la diversione modale dall’aereo alla ferrovia sulla media distanza. Sebbene in termini numerici le tre componenti di domanda siano equivalenti, l’effetto (3) è quello che economicamente è prevalente sugli altri due (per due terzi circa sul totale dei benefici).

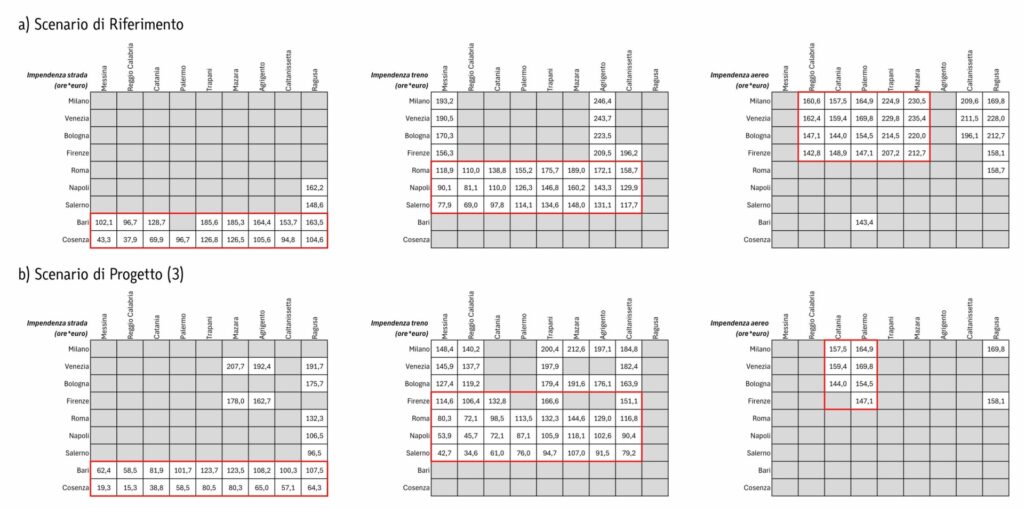

La ripartizione/diversione della domanda tra i vari vettori, semplificando, si modula tra Scenario di Riferimento e Scenario di progetto seguendo la modulazione dell’impedenza di ciascun vettore di trasporto, misurabile ora*euro ovvero in tempo lordo (comprensivo del tempo di accesso al sistema, che nel caso dell’aereo comprende la necessità dell’arrivo anticipato di almeno 90 minuti come consigliato dalle compagnie aeree per il check-in e i controlli di routine) moltiplicato per la tariffa unitaria di acquisto del biglietto (euro/km per km della tratta da percorrere). Ricordando che l’analisi è differenziale e che quindi non dipende dal valore assoluto in sé ma dello scarto tra lo scenario con/senza opera di progetto, si assumono le seguenti tariffe unitarie: 19,0 euro/km (comprensivo dei costi di pedaggio autostradale mediati sul tragitto medio O/D da/per la Sicilia) per lo spostamento su strada; 17,8 euro/km per lo spostamento in ferrovia; 36,8 euro/km per lo spostamento in aereo.

Per quanto riguarda la progressione dell’offerta di sedi, nel modello si prevede che a un calo della domanda corrisponda un progressivo calo dell’offerta a meno di un coefficiente di elasticità del 25% (una perdita di 100 passeggeri si traduce in una contrazione dell’offerta di 75 posti).

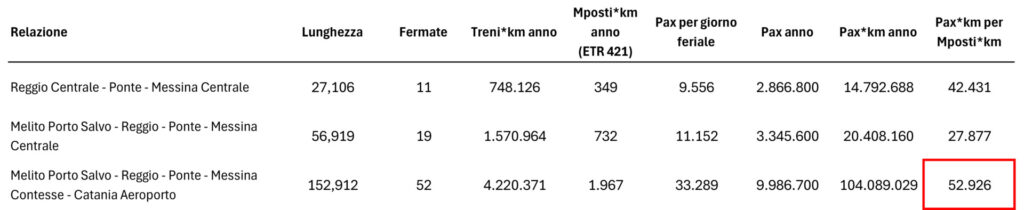

Per assecondare la diversione modale, sempre operando secondo la regola del buon contabile, l’offerta ferroviaria sulla tratta AV/AC Reggio – Messina – Catania sale a 23 coppie/giorno di cui 16 sulla direttrice Catania – Palermo e 7 sulla direttrice Catania – Siracusa.

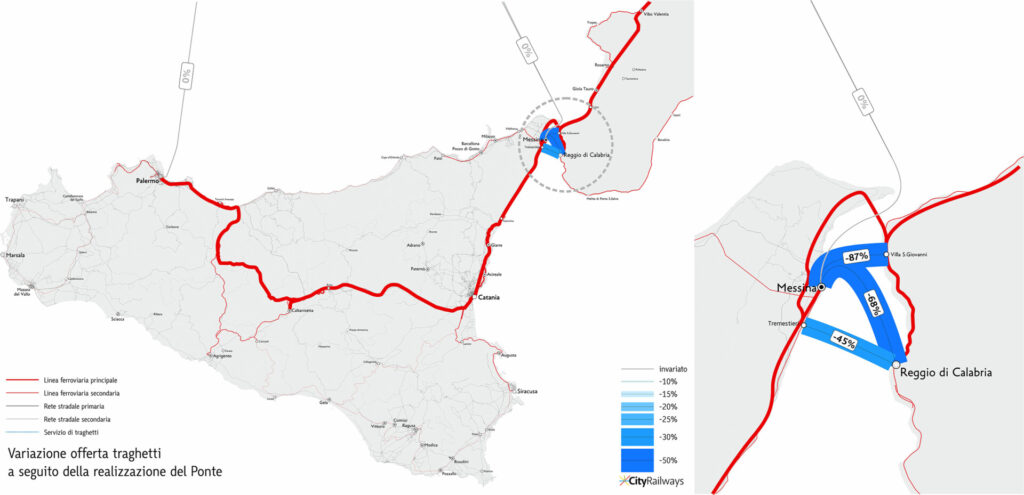

I servizi su ferro sono completati dall’introduzione, come da progetto, di un servizio ferroviario metropolitano. Parliamo più correttamente di un servizio celere suburbano – quindi una linea S, come da standardizzazione ormai invalsa all’uso nell’Europa centrale e, in Italia, a Milano, Torino e Bologna: nel confronto delle possibili alternative di servizio rispetto alla domanda captata, si rileva che l’area metropolitana dello Stretto è parte di un sistemo metropolitano più ampio, il cosiddetto arco metropolitano jonico che ha come perno Catania e l’area produttiva etnea.

Per garantire la massima efficienza di questo servizio ferroviario suburbano (o metropolitano, che dir si voglia) sarà fondamentale che le due Città metropolitane da un lato all’altro dello Stretto aggiornino il proprio PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ridisegnano le proprie reti di mobilità per garantire la massima accessibilità alle stazioni esistenti e a quelle di progetto. In particolare, per Messina, sarà opportuno studiare il prolungamento della tramvia oltre l’attuale capolinea sud di ZIR Gazzi alla stazione di Contesse destinata a diventare la principale della città per i servizi ferroviari.

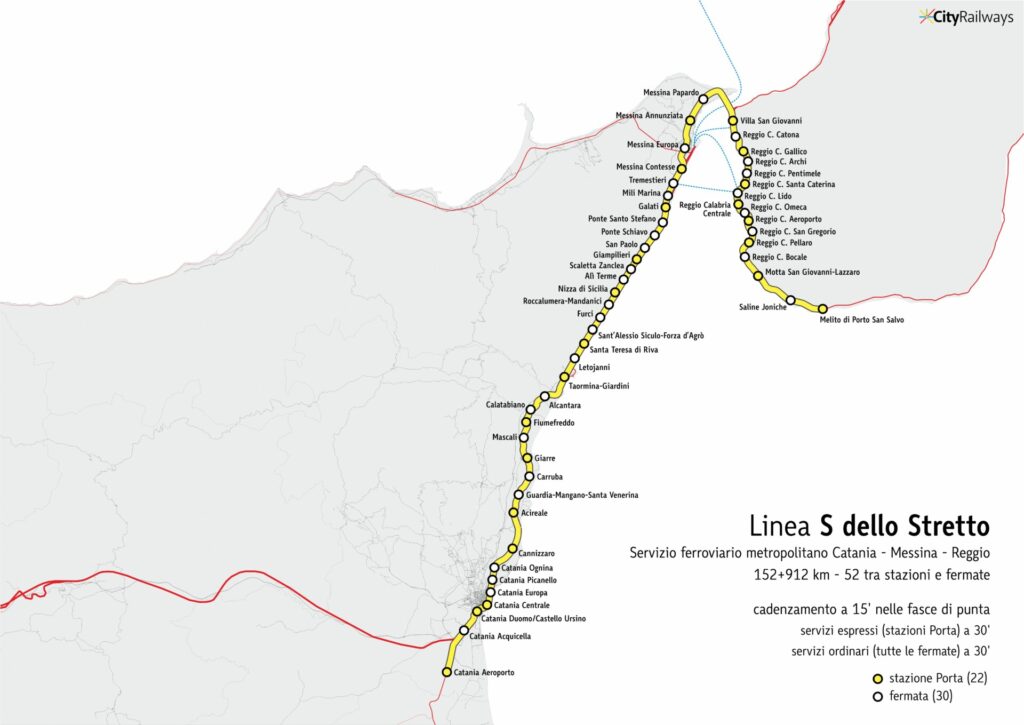

Per quanto attiene i collegamenti via mare questi si riducono sensibilmente nello Stretto mentre restano invariati, cautelativamente, quelli di medio raggio da Palermo e Messina per la penisola. Anche i collegamenti nello Stretto si riducono ma non scompaiono assorbendo una quota residua di spostamenti ma anche trasformandosi, come accade in altri luoghi del mondo con ponti di grandi dimensioni, in servizi turistici.

Effetto del Ponte sulla movimentazione delle merci

La gomma è la modalità dominante all’interno dell’isola, dato l’assenza di una rete merci ferroviaria efficace che rende le alternative modali del tutto inesistenti.

Il trasporto merci ferroviario in Sicilia è oggi residuale e fortemente marginalizzato, con poche linee e scali attivi, e traffico limitato. Esistono scali e terminal intermodali (CEMAT): Catania, Palermo, Gela, Milazzo, Priolo (petrolchimico), oltre alla presenza di scali merci ad Acireale, Agrigento, Alcamo nominalmente operativi ma sui quali non risultano traffici merci significativi.

Il mare resta il vero asse di collegamento verso l’Italia continentale, grazie al trasbordo di veicoli e container con infrastrutture portuali e sistemi intermodali attivi con continuità. In questo quadro il Ponte, inquadrato da un lato nel completamento del corridoio AV/AC peninsulare e insulare e nella sua fattiva fruibilità come Alta Capacità (merci) può contribuire da un lato alla diversione modale della quota di mezzi pesanti che dalla Calabria si spostano in Sicilia e dall’altro a potenziare il ruolo merci del vettore ferroviario con la riattivazione degli scali non ancora (sic) dismessi all’interno dell’isola.

Il tendenziale delle merci segue il tendenziale demografico a meno di un fattore di amplificazione del 105%/anno. Per il 2033 il flusso merci sul Ponte è di 998.618 TEU equivalenti in crescita al plateau di 1.048.084 TEU al 2047 e poi in progressivo calo.

Risultati

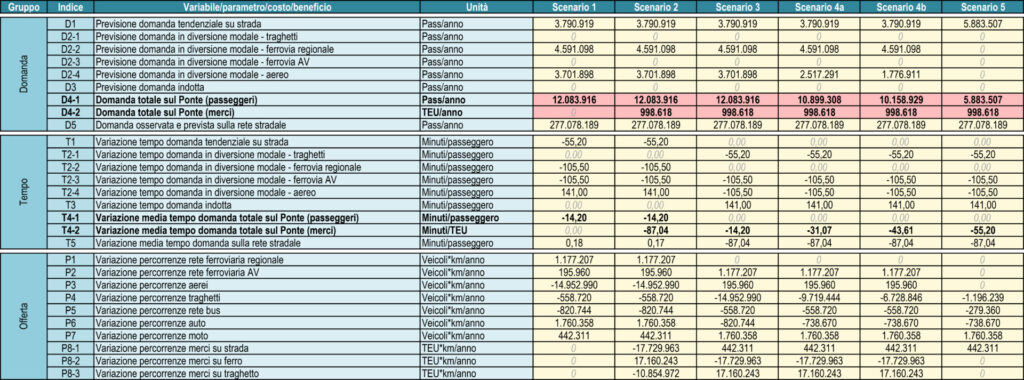

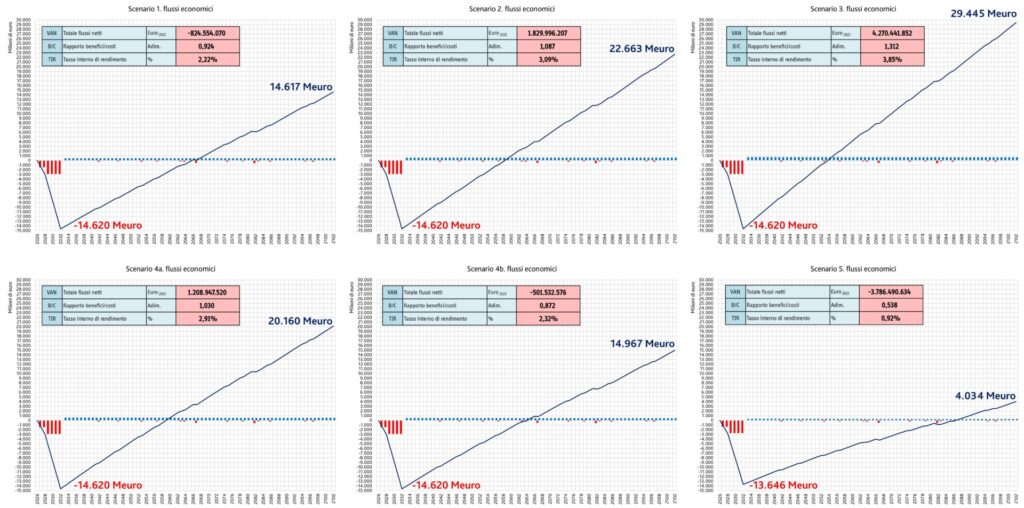

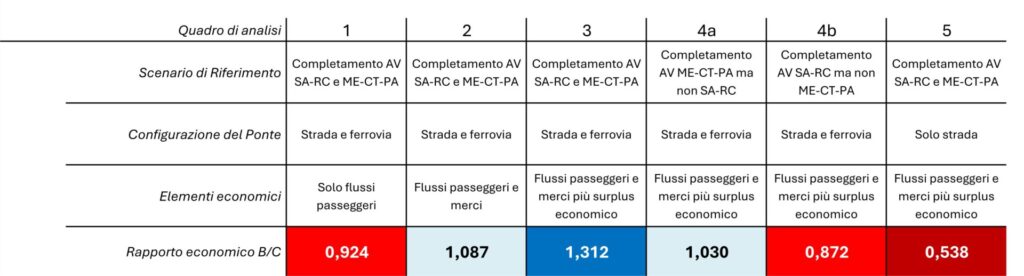

I risultati delle simulazioni per i 6 scenari di progetto sono riassunti nella tabella seguente:

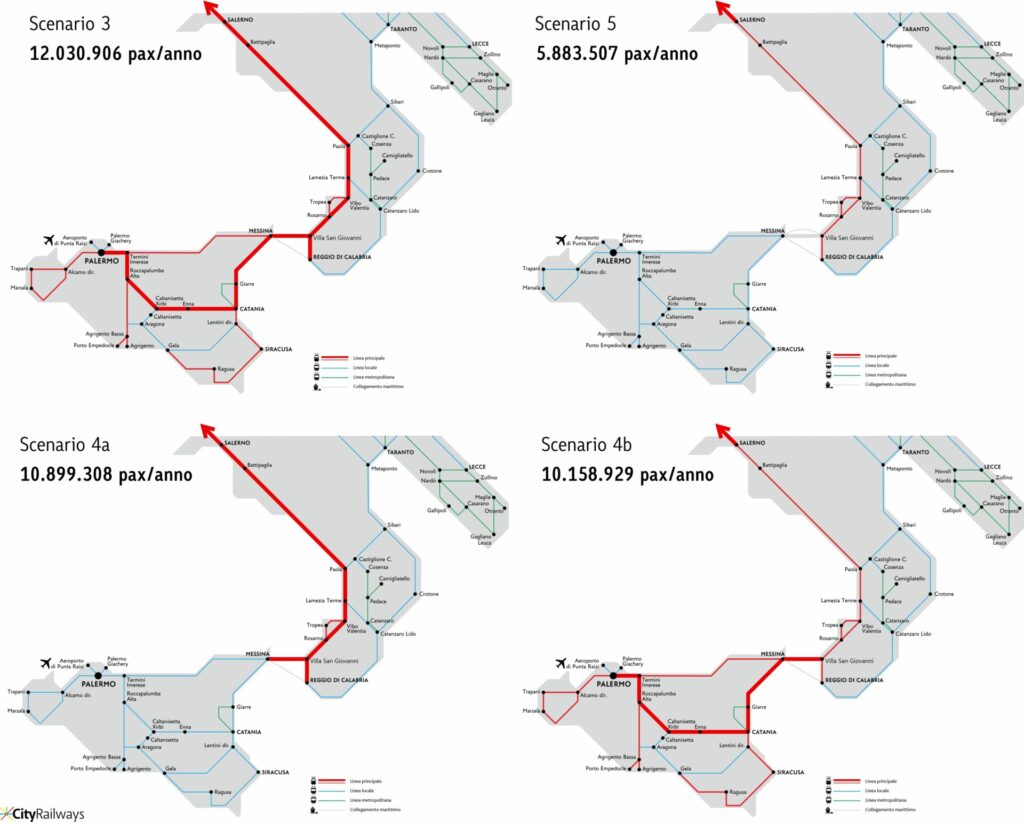

Le tabelle di calcolo sono liberamente consultabili in questo repositorio. Gli schemi seguenti esemplificano i livelli di domanda passeggeri sul Ponte nei 4 scenari analizzati: 3) Ponte + corridoio AV/AC completo SA-PA; 4a) Ponte + solo corridoio AV/AC SA-RC; 4b) Ponte + solo corridoio AV/AC ME-CT-PA; 5) Ponte solo stradale e non ferroviario.

Le tabelle di calcolo sono liberamente consultabili in questo repositorio. Gli schemi seguenti esemplificano i livelli di domanda passeggeri sul Ponte nei 4 scenari analizzati: 3) Ponte + corridoio AV/AC completo SA-PA; 4a) Ponte + solo corridoio AV/AC SA-RC; 4b) Ponte + solo corridoio AV/AC ME-CT-PA; 5) Ponte solo stradale e non ferroviario.

Determinazione del surplus economico indotto dal Ponte

Il valore economico aggiunto indotto da una nuova infrastruttura rappresenta l’incremento di ricchezza generato nel sistema economico non solo dal funzionamento diretto dell’opera, ma soprattutto dagli effetti a catena che essa produce su attività produttive, occupazione e redditi nei territori interessati. Si distinguono tre diversi effetti:

-

Effetti diretti: sono quelli legati alla costruzione e alla gestione dell’infrastruttura. Ad esempio, gli investimenti in lavori pubblici generano domanda di materiali da costruzione, servizi di ingegneria, manodopera specializzata e manutenzione. Questi flussi di spesa producono immediatamente valore aggiunto per le imprese fornitrici e per i lavoratori coinvolti.

-

Effetti indiretti: derivano dalla filiera di fornitura. Le imprese impegnate nell’opera, a loro volta, acquistano beni e servizi da subfornitori (trasporti, logistica, macchinari, servizi professionali). L’attivazione di queste catene di approvvigionamento amplifica la ricaduta economica iniziale, moltiplicando la spesa sul territorio.

-

Effetti indotti: riguardano i consumi aggiuntivi generati dai redditi prodotti nei due passaggi precedenti. L’aumento dei salari e dei profitti porta infatti a maggiori spese delle famiglie e delle imprese (abitazioni, beni durevoli, servizi), generando ulteriore domanda di produzione interna.

In termini metodologici, la misura del valore aggiunto indotto si ottiene tramite modelli di analisi input–output o di moltiplicatore keynesiano, che permettono di stimare come una spesa iniziale in infrastrutture si propaghi nei vari settori economici.

Più in dettaglio quello che interessa a livello economico non sono gli aspetti di filiera – diretta e indotta – legati alla produzione dell’opera (che sono pagati dal finanziamento dell’opera stessa) quanto i possibili effetti di aumento (da qui il termine surplus) di disponibilità collettiva di spesa nelle due sponde. Qui è centrale il ruolo della migliorata accessibilità: un’opera come il Ponte dello Stretto, non produce soltanto benefici legati al risparmio di tempo e di costo per passeggeri e merci: attiva una serie di meccanismi indiretti e indotti che possono incrementare la disponibilità economica pro capite dei territori circostanti. In particolare:

-

Un collegamento stabile riduce drasticamente i tempi di attraversamento (oggi variabili e vincolati a frequenze di traghetto): questo effetto è già nell’analisi con il calcolo dei risparmi di tempo (totale ore risparmiate da tutti i passeggeri per i vari vettori di spostamento moltiplicato per il VOT, valore di riferimento del tempo)

-

Diminuiscono i costi logistici per le imprese (trasporto merci più rapido e prevedibile), aumentando la competitività di filiere agroalimentari, manifatturiere ed energetiche: anche questo elemento è calcolato dall’analisi nei risparmi di tempi (VOT per TEU equivalente).

-

L’abbattimento dei costi di transazione facilita anche la mobilità dei lavoratori e l’integrazione dei mercati regionali.

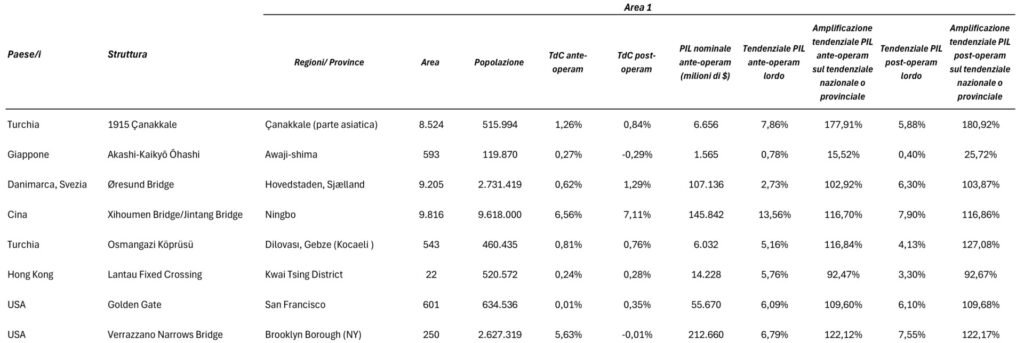

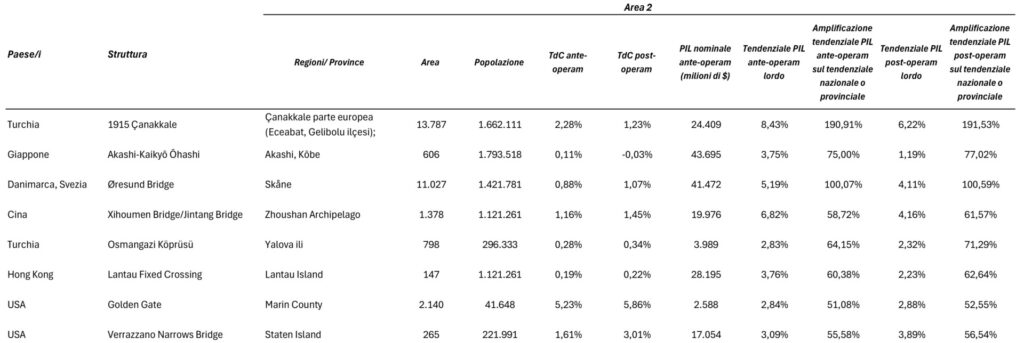

Quest’ultimo è il valore ci interessa simulare: non esistendo un metodo automatico o un’euristica condivisa l’unica strada è quella di studiare cosa è accaduto nel tempo con altri Ponti in condizioni al contorno simili a quelle dello Stretto di Messina. Non facile, perché ogni luogo e ogni Ponte porta storie ed esigenze locali proprie ma soprattutto filiere economiche locali e per nulla generalizzabili. La scelta è caduta su 8 siti e altrettanti ponti:

- Turchia, 1915 Çanakkale, aperto il 18/03/2022

- Giappone, Akashi-Kaikyō Ōhashi, aperto il 05/04/1988

- Danimarca e Svezia, Øresund Bridge, aperto il 01/07/2000

- Cina, Xihoumen Bridge/Jintang Bridge, aperto il 25/12/2009

- Turchia, Osmangazi Köprüsü, aperto il 30/03/2013

- Hong Kong, Lantau Fixed Crossing, aperto il 22/05/1997

- USA, Golden Gate (San Francisco), aperto il 27/05/1937

- USA, Verrazzano Narrows Bridge (New York), aperto il 21/11/1964

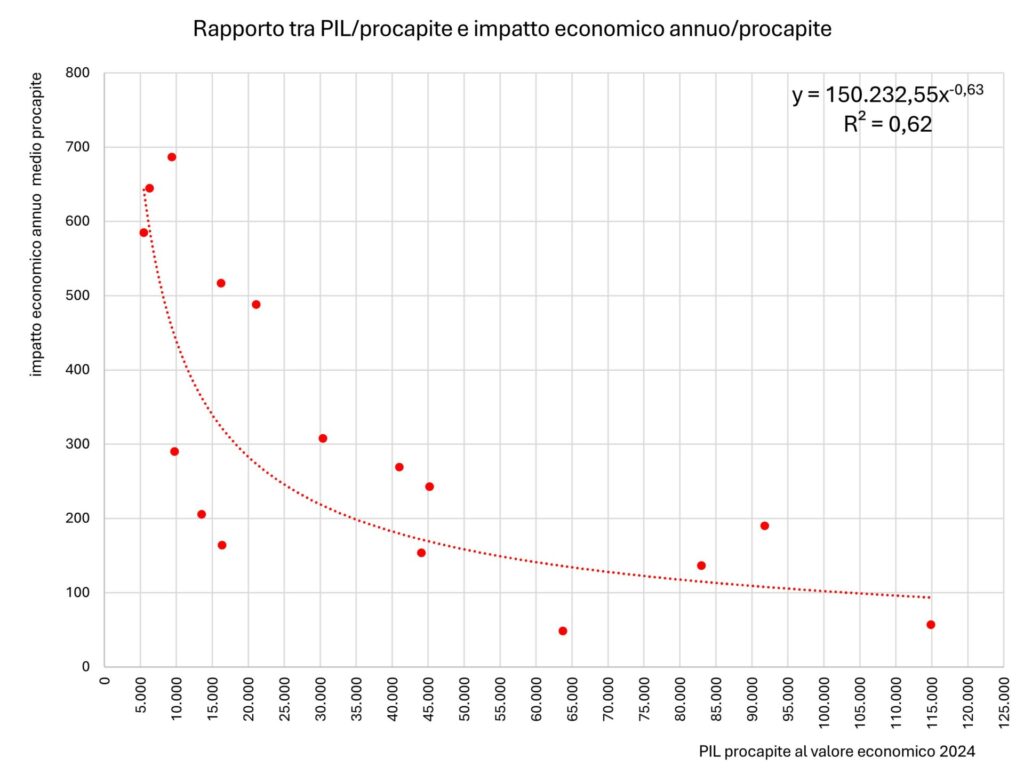

Il valore economico aggiunto lordo da ciascun ponte è valutato sull’andamento storico del PIL locale e nazionale ed è stimato dall’amplificazione tendenziale del PIL locale ovvero dal rapporto tra PIL locale e PIL nazionale prima del Ponte e dopo l’apertura dello stesso. L’analisi considera un periodo di 10 anni antecedenti alla realizzazione delle opere e il periodo successivo all’apertura al traffico sino al 2023: tutti i valori economici sono espressi in valuta euro all’anno 2023. I dati di calcolo per ciascun ponte, dalla base di valore economico locale sono traslati a quella italiana in potere d’acquisto reale (si veda il concetto di Power Purchase Parity per approfondimenti). Nella pur ristretta serie in esame esiste una funzione interpolatrice esponenziale che mostra un buon grado di correlazione (R2 di 0,62).

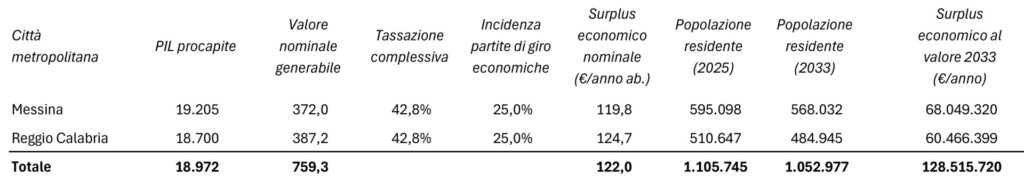

Applicando quest’interpolante all’area di studio del Ponte di Messina (ovvero alla Città metropolitana di Messina e a quella di Reggio Calabria) e depurando la stima lorda in senso economico (ovvero eliminando la tassazione complessiva e stimando l’incidenza di partite di giro ovvero i guadagni locali che, a livello sociale, sono compensativi di perdite locali o remote per il sistema economico nazionale) si trova per il surplus economico netto nominale un valore di 122,0 euro/abitante/anno pari a 128,52 milioni di euro/anno al 2033. Nell’analisi il valore evolve nel tempo secondo la proiezione demografica Istat della popolazione residente: si tratta di una assunzione cautelativa, perché l’analisi dei casi di studio ha mostrato che sovente possono registrarsi casi di disaccoppiamento (il surplus economico cresce anche al decresce della popolazione residente) specialmente nelle zone dove il PIL locale è più basso (effetto di trascinamento economico indotto).

Numeri e calcolo degli indici sono nel foglio elettronico Ponte Stretto_analisi surplus economico nel repositorio con le tabelle di analisi in formato editabile.

Conclusioni

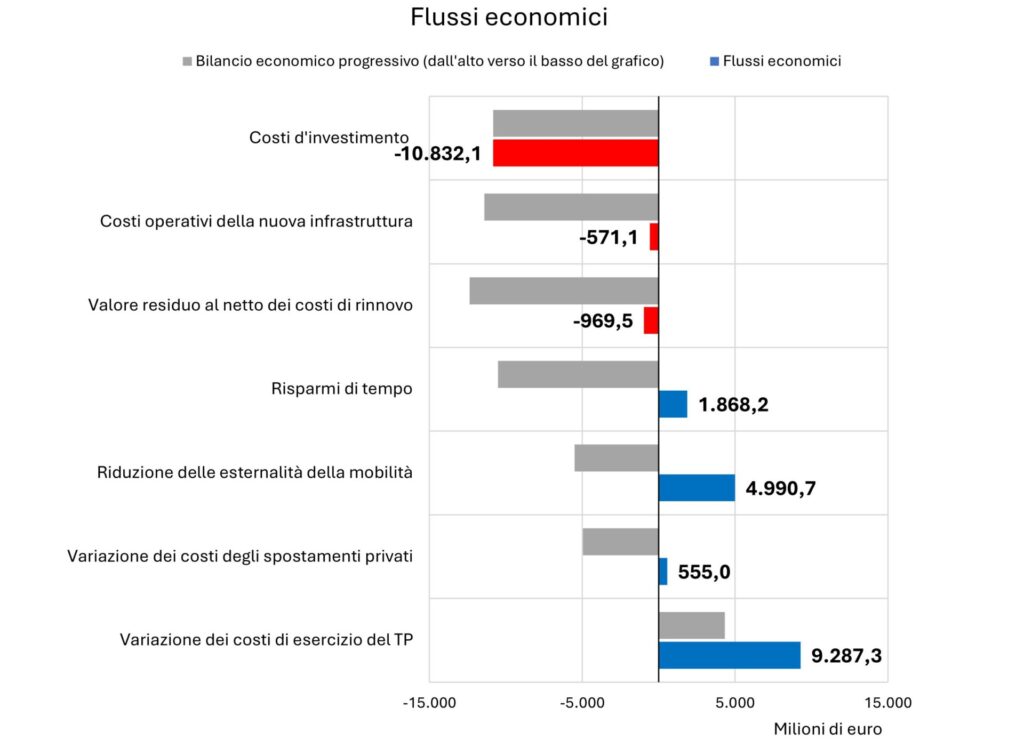

I costi economici attualizzati sui 70 anni di vita utile assunti dall’analisi al tasso di sconto economico del 2,5%, ammontano a 12,372 miliardi di euro.

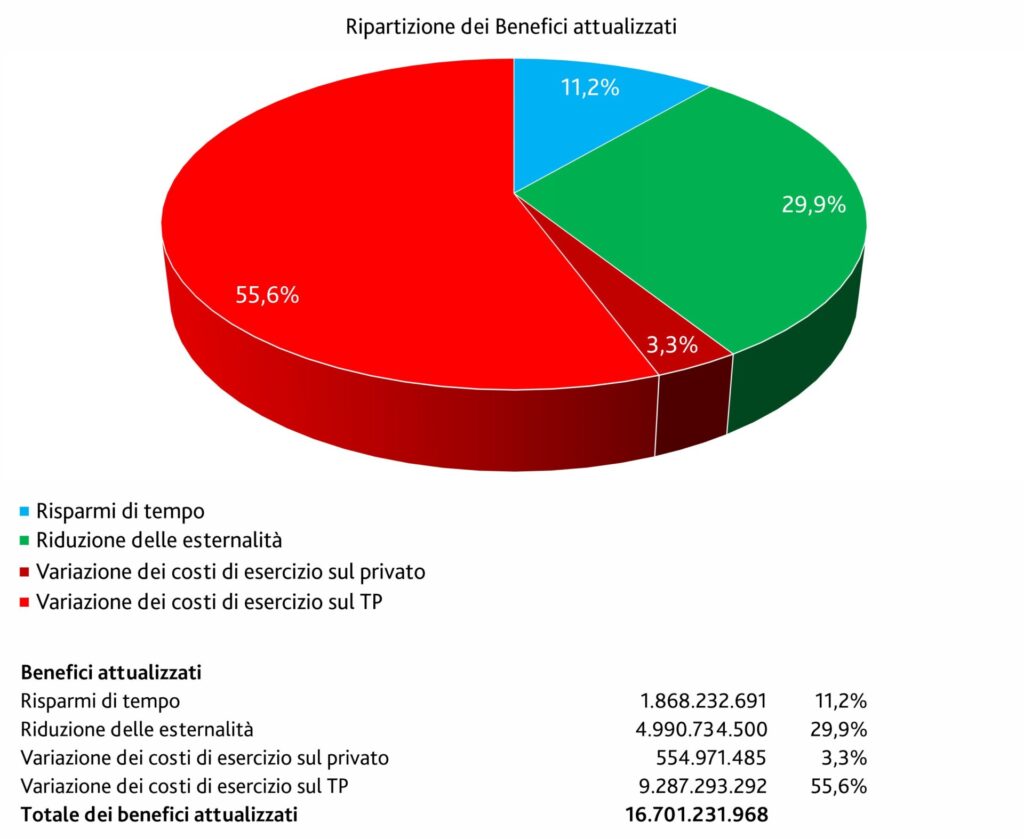

I benefici economici attualizzati, nello scenario 3, ammontano a 16,701 miliardi di euro.

La modulazione dei flussi economici nei vari scenari è riassunta nei seguenti grafici.

I risultati dell’analisi economica per ciascuno scenario sono riassunti nella tabella seguente.

Cosa mostrano, questi valori?

- Che il Ponte sullo Stretto di Messina è economicamente sostenibile se e solo se è transitabile dai treni: nel caso opposto, anche considerando una riduzione dei costi di investimento, la valutazione economica resta inferiore al rapporto B/C di 0,60.

- Che tra i due macrolotti AV/AC – Salerno-Reggio Calabria e Messina-Catania-Palermo – quello esiziale per la sostenibilità del Ponte è il secondo ovvero completare la penetrazione adeguata del vettore ferroviario all’interno della Sicilia e il collegamento delle sue tre città principali.

- Che la valutazione economica del Ponte va fatta inquadrandolo come parte di un progetto più ampio, quello del completamento del corridoio ferroviario AV/AC da Salerno a Palermo.

- Che il surplus economico indotto dal Ponte, anche nello scenario cautelativo, è rilevante ma non necessario per positivizzare l’analisi: senza questo valore il rapporto B/C (scenario 2) si attesta intorno a 1,1.

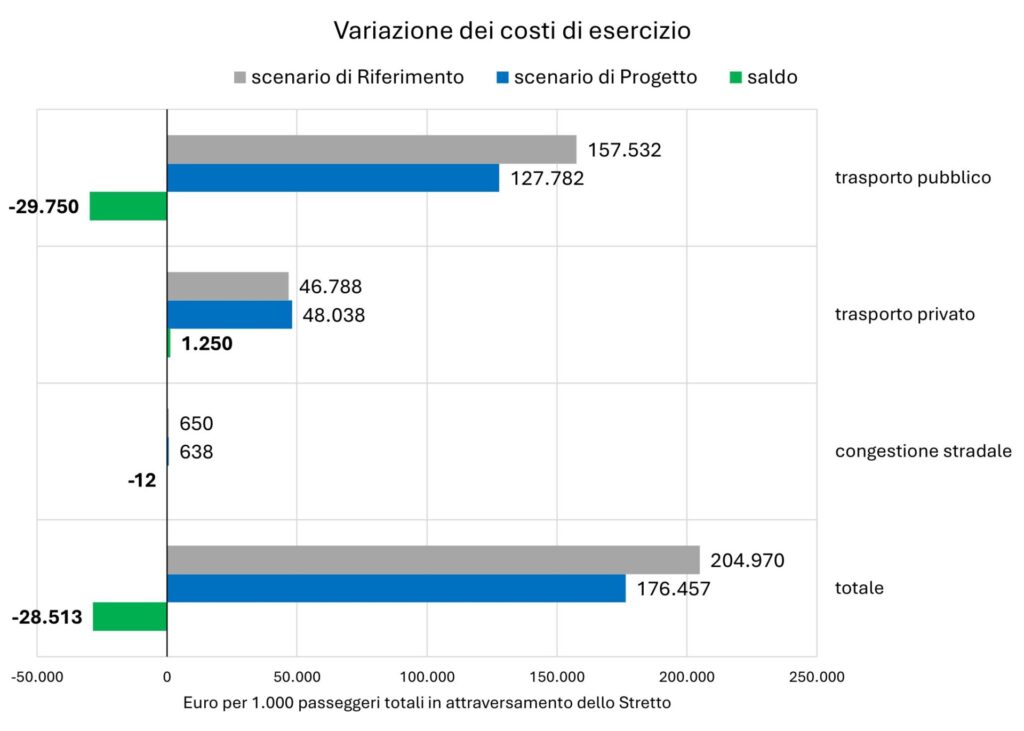

Per quanto attiene allo scenario (3), quello standard troviamo che gli elementi rilevanti a livello economico sono (a) i risparmi di tempo indotti; (b) la riduzione delle esternalità della mobilità; (c) la variazione dei costi di esercizio del trasporto pubblico (TP, inteso come treno, rete autobus, traghetti e aerei).

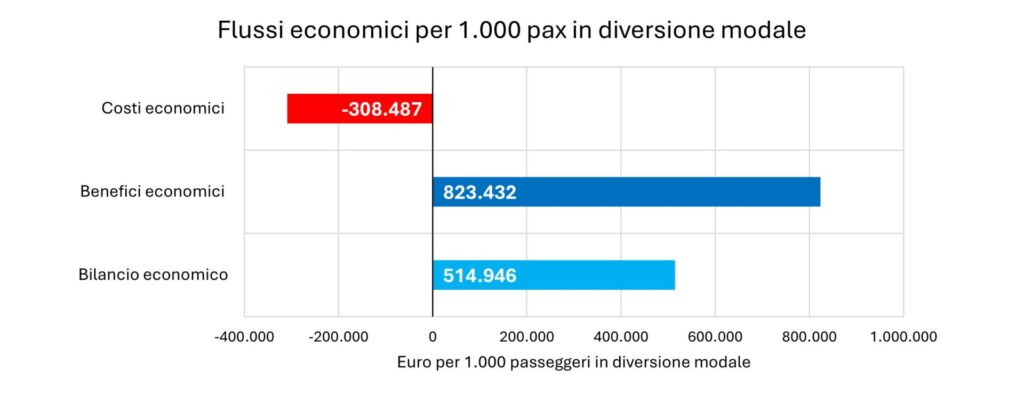

Il Ponte induce una riduzione di 308.500 euro per 1.000 passeggeri in diversione modale.

In termini di costi di esercizio del totale dei vettori del trasporto pubblico, il Ponte induce una riduzione di 28.500 euro per 1.000 passeggeri annui in attraversamento dello Stretto.

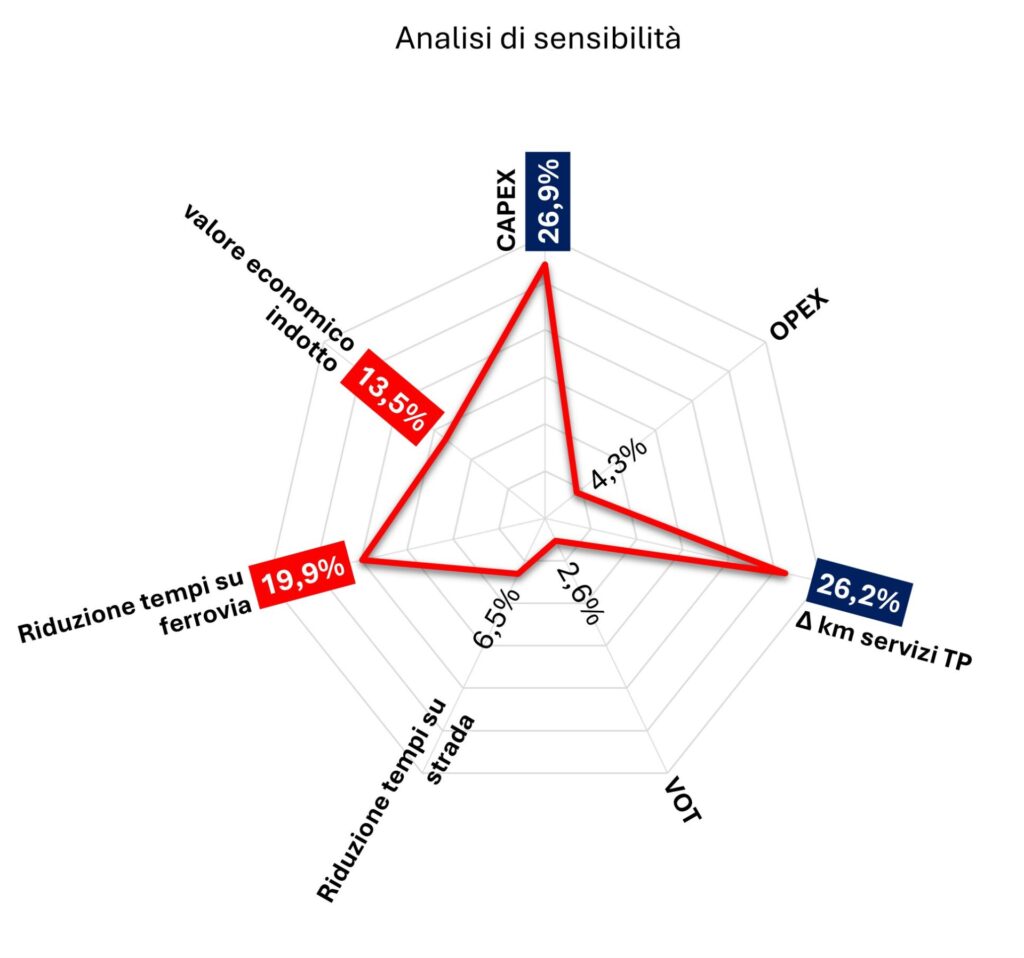

In una analisi economica è quello dell’analisi di sensibilità che individua quali, tra le variabili che alimentano i flussi economici dell’opera, sono più sensibili ovvero maggiormente incidenti nel determinare il carattere (positività o negatività) dell’analisi stessa. Il grafico a stella (dove CAPEX è il costo capitale di realizzazione dell’opera, OPEX il costo operativo) individua come variabili economiche più sensibili: il CAPEX, costo delle opere e la variazione dell’offerta di sedi sul trasporto pubblico (meno aerei, meno traghetti e meno vetture su strada, più treni). Sono variabili sensibili ma con un’influenza inferiore la riduzione dei tempi di viaggio in ferrovia e il valore economico (surplus) indotto dall’opera. La riduzione dei tempi di viaggio su strada, i costi operativi e il valore unitario del tempo sono variabili meno sensibili.

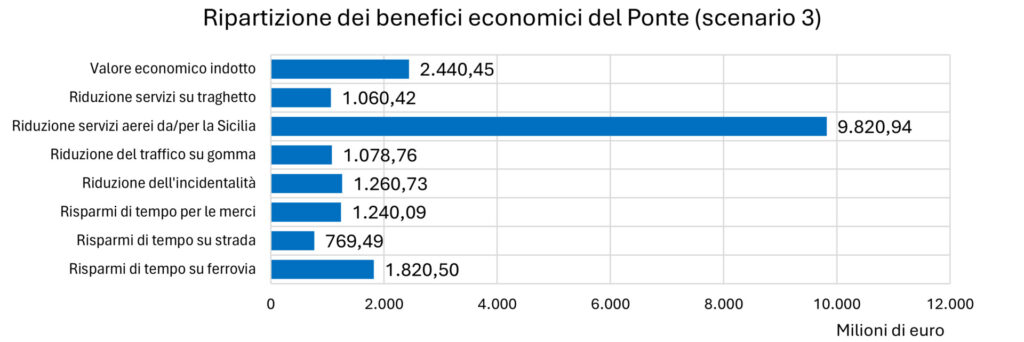

Sempre per evidenziare le principali leve economiche dell’analisi, è utile graficizzare la ripartizione dei benefici economici indotti dal Ponte:

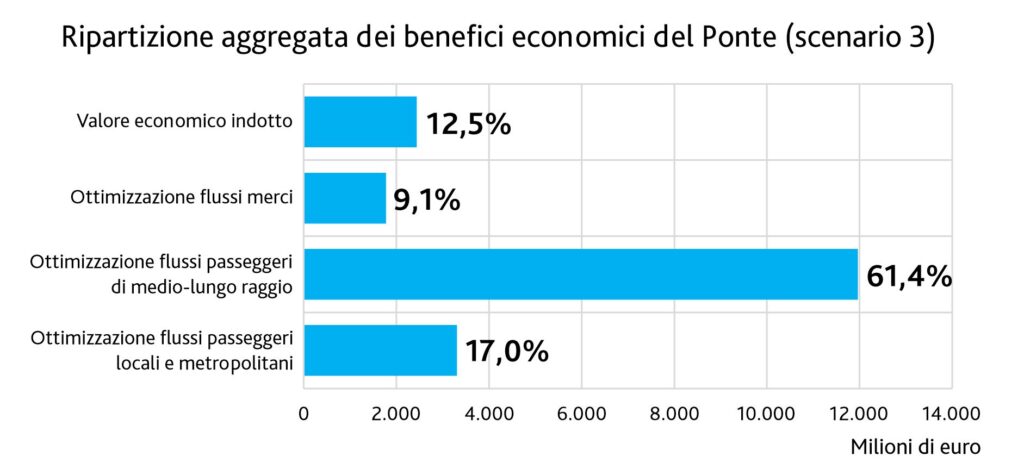

Accorpandoli ulteriormente si vede che il 61% dei benefici economici è generato dall’ottimizzazione dei flussi passeggeri – ovvero dell’offerta di sedi tra aereo, strada e ferrovia in particolare – di medio-lungo raggio; il 17% dall’ottimizzazione dei flussi passeggeri locali; il 12% dal surplus economico indotto mentre l’ottimizzazione del traffico merci incide per appena il 9% sul totale dei benefici indotti.

Come detto in apertura di questo lungo articolo, l’analisi economica non va confusa con le analisi finanziarie e i relativi risultati che sono state diffuse negli ultimi mesi a mezzo stampa. Non tratta quindi il tema dei pedaggi né l’inevitabile contrazione dell’offerta dei traghetti e il relativo indotto in termini di manodopera ma assume un punto di vista generale (pur includendo al suo interno tutti questi aspetti locali) per misurare la sostenibilità di un’opera dal punto di vista della collettività generale (e dell’ambiente). L’analisi qui presentata assume il modello standard delle linee guida operative del MIT per le valutazioni economiche delle infrastrutture integrandolo con una serie di parametri integrativi peculiari di questa particolare infrastruttura; adotta inoltre delle varianti rispetto alle assunzioni standard come l’estensione del periodo di analisi a 70 anni e il decremento demografico che gli attuali modelli previsionali Istat assumono nel medio e lungo periodo per Sicilia e Calabria, per ponderarne gli effetti sui costi e benefici dell’opera.

Per tornare, in chiusura, alla provocatoria domanda del titolo: come sempre in ingegneria, la risposta non è mai un sì o un no secco. Dipende: la sostenibilità del Ponte sullo Stretto di Messina è intrinsecamente legata al vettore ferroviario, in particolare, e dipende dal completamento del corridoio AV/AC peninsulare ma soprattutto dal completamento del corridoio AV/AC insulare, tra Messina, Catania e Palermo. L’influenza del sistema merci è minore, ma sul lungo periodo, sperando nel (necessario, per l’ottimizzazione dei costi economici del traffico merci) potenziamento del trasporto merci ferroviario potrà essere un’ulteriore leva per migliorare i benefici economici di quest’infrastruttura unica.

Dati accessibili dello studio

Repositorio con le tabelle di analisi in formato editabile

Riferimenti bibliografici e sitografia

Progetto del Ponte sullo Stretto:

- Relazione del progettista

- Relazione tecnica del Comitato scientifico

- Progetto definitivo: si veda in particolare ai fini della presente analisi (a) Relazione generale del progetto; (b) Approfondimenti di aggiornamento sugli studi di traffico (si veda anche questo documento); (c) Analisi costi-benefici (ultimo aggiornamento)

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina, Relazione del gruppo di lavoro, MIT, 2021